研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の松村准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications(IF:4.265)のfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications (IF:4.265)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Macromolecular Rapid Communications (Wiley-VCH) 2017. 38, 1700478

■著者

Robin Rajan (博士研究員), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Tunable Dual-Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Exhibiting UCST and LCST Behavior

■論文概要

コアがPolyN-isopropylacrylamide、シェルがPolysulfobetaineで構成されたコアシェル型ナノゲルを創出し、低温と高温で相転移を起こす二段階温度応答性を示すことを示しました。本学のSTEM-EDXを用いることでコアシェル型の構造が明らかとなり、その構造を変化させることにより温度応答性を制御することにも成功しました。

このような材料は、温度を変化させることで多段階の薬物放出を制御出来る材料として期待でき、高分子化学およびバイオマテリアルの分野で注目されています。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/marc.201700478/full

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/22-1.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

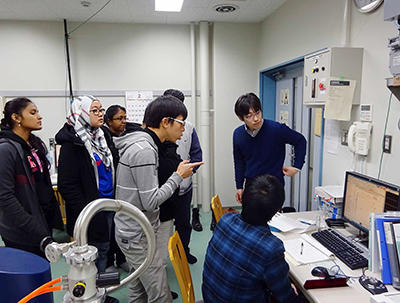

物質化学領域の長尾祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、11月1日~11月10日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われ今後の研究について本学教員や学生と議論がなされました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年11月1日―平成29年11月10日

■研究テーマ

マレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する共同研究プログラム

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のマレーシア工科大MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の海老谷教授、松見教授、実験をサポートして下さった大坂講師、西村講師、宮里主任技術職員、教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

X線光電子分光(XPS)による測定の指導

成果報告会後の記念撮影

日本科学未来館を訪問

金箔貼り体験

平成29年11月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/13-1.html物質化学領域の長尾准教授の研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾祐樹准教授の研究成果をまとめた論文が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。(Invited Feature Article)

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 12547-12558.

■著者

Yuki Nagao *

■論文タイトル

Proton-Conductivity Enhancement in Polymer Thin Films

■論文概要

プロトン伝導性薄膜は固体高分子形燃料電池の反応場でアイオノマーと呼ばれ、プロトン交換膜から電極触媒へのプロトンの輸送を行っている。長尾准教授はアモルファス高分子の構造を基板界面や金属界面との相互作用を用いて変化させ、高分子の配向構造や組織構造とプロトン伝導性の関係を調べてきた。Langmuir誌の編集者から、長尾准教授の研究成果をレビューの形でまとめて掲載する機会を与えられたため、招待論文として執筆を行った。

■採択にあたって一言

これまでの研究成果は共同研究者と多くの学生さんに支えられてきました。この場をお借りして皆様に心よりお礼を申し上げます。また、レビューの執筆の機会を与えてくださった関係者各位にお礼申し上げます。

参考: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01484

平成29年11月9日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/9-1.html「北陸技術交流テクノフェア2017」に出展

10月26日(木)、27日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市下六条町)にて北陸最大規模の総合技術展示会「北陸技術交流テクノフェア2017」が開催されました。

本学からは、知能ロボティクス領域のHO, Anh Van准教授が「食品の把持に好適なソフトロボットハンド」について出展し、材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発について、来場者に対して分かり易く説明しました。

本学出展ブースには、機械部品や食品製造業を中心とした企業関係者、金融機関や公的機関等の関係者及び本学への入学希望者等、2日間で25名の方々が来訪されました。HO, Anh Van准教授は、自身の研究内容について説明しながら、来場者と活発な意見交換を行いました。

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

口頭発表をするHO,Anh Van 准教授

平成29年11月7日

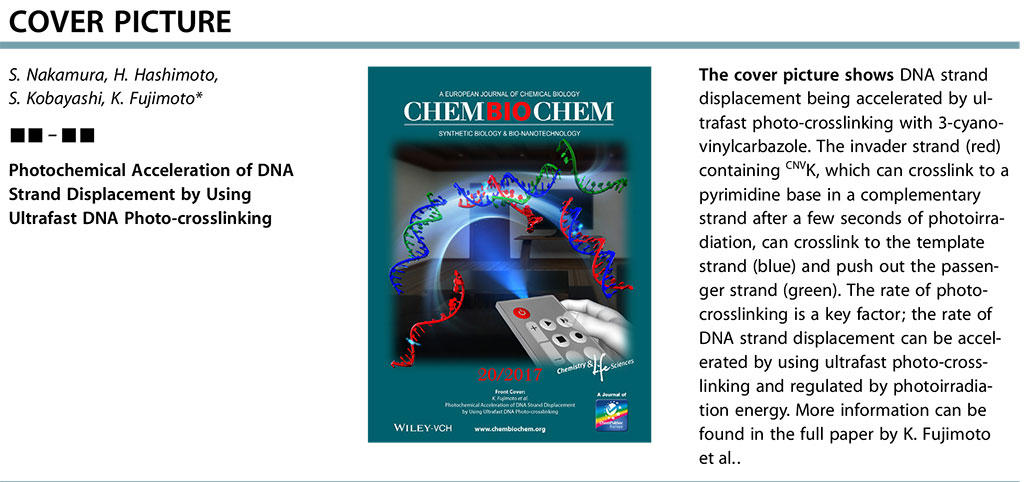

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/07-2.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文がWiley社刊行 ChemBioChem誌の表紙に採択

生命機能工学領域の橋本浩寿(平成26年3月修了)、中村重孝助教、藤本健造教授の研究成果を中心とした論文が国際化学会誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

ChemBioChem (Wiley, IF = 2.845)2017年 20巻表紙

■著者

Shigetaka Nakamura(助教), Hirokazu Hashimoto, Satoshi Kobayashi, Kenzo Fujimoto(教授).

■タイトル

Photochemical acceleration of DNA strand displacement using ultrafast DNA photo-cross-linking

(超高速DNA光架橋反応を用いたDNA鎖交換反応の光化学的高速化)

■概要

DNA鎖交換反応は体内においても遺伝子複製や転写の際に起こる生化学的に重要な反応であるとともに、試験管内でもPCRやチップ上での一塩基多型解析などライフサイエンス分野でも使用されている重要な反応です。しかし、反応の進行には時間を要する為、遺伝子解析のボトルネックとなっており、その高速化が求められていました。今回、超高速DNA光架橋反応を用いることにより、光照射をトリガーとしてDNA鎖交換反応を高速化することに成功しました。また、光照射のエネルギーに従い、DNA鎖交換反応の速度を制御可能であることも見出しました。

今後は高速遺伝子解析や細胞内遺伝子操作の高速化に向けた応用が期待されます。

論文詳細: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201700511/abstract

平成29年10月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/10/12-1.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文が英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本研究室の論文が、英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Organic & Biomolecular Chemistry (Royal Society of Chemistry, IF = 3.564)2017年 5109-5111頁

■著者

Shigetaka Nakamura(助教)、Yang Hui (M2)、Chihiro Hirata、Fluorian Kersaudy、Kenzo Fujimoto(教授)

■論文タイトル

Development of 19F-NMR chemical shift detection of DNA B-Z equilibrium using 19F-NMR

(19F-NMRを用いたDNA B-Z構造転移の19F-NMRケミカルシフトの開発)

■内容等

細胞内での核酸構造は生命機能と密接に関係することが報告されており、その解析手法について様々な手法が報告されている。今回、高い生体透過性と尖鋭性を有するフッ素核磁気シグナルに注目し、DNAのB-Z構造変化をトリフルオロメチルシチジンやトリフルオロメチルチミジンを組み込んだDNAを用いる事により、フッ素核磁気シグナルの変化から定量的に検出できることを明らかにした。また、1本鎖状態のDNAも識別することが可能であり、従来の光学的手法と比較しても大幅な検出時間の短縮が可能である。今後、従来は困難であった細胞内の核酸構造検出への応用が期待される。

詳細: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/OB/C7OB00706J#!divAbstract

平成29年7月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/07/25-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介されました。

■掲載誌

Journal of Visualized Experiments (JoVE) 2017, 122, e55274.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Kensuke Osada, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

■タイトル

Methods for the self-integration of megamolecular biopolymers on the drying air-LC interface

■概要

米国マサチューセッツ州のビデオ誌において、著者らが開発した偏光システム導入型の光学的観察法が取り上げられた。実験デモンストレーションとして、乾燥環境下にある生体高分子の水溶液が気液界面で自己配向・自己集積する様子が紹介されている。液晶性を示す生体高分子(天然多糖類、骨格タンパク質、DNAなど)水溶液の蒸発面と垂直な方向から光学的に観察する技術を構築することで、集積の経時変化を可視化することに成功している。この技術によって、生体高分子の乾燥環境下にあるユニークな振る舞いを理解できるだけでなく、人工的な材料の設計指針が得られると期待される。

参考: https://www.jove.com/video/55274/methods-for-self-integration-megamolecular-biopolymers-on-drying-air

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-2.html環境・エネルギー領域の桶葭助教、金子教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 4954 - 4959.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Gargi Joshi, Sakshi Rawat, Saranyoo Sornmkamnerd, Kittima Amornwachirabodee, Maiko K. Okajima, Mayumi Ito, Shoko Kobayashi, Koichi Higashimine, Yoshifumi Oshima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Drying-induced self-similar assembly of megamolecular polysaccharides through nano and submicron layering

■論文概要

超高分子量の天然多糖類水溶液を乾燥させると、気液界面を利用してナノメータースケールとサブミクロンスケールで自己相似的に層構造を形成することが立証された。ここでは、分子スケールからミリスケールに至る階層的な構造形成が面状の気-液晶界面で誘起されることが電子顕微鏡観察法と偏光観察法により明らかになった。今回解明された多糖類サクランの階層構造を活用することで、電気、光学、細胞工学など多分野における新規材料の創製が期待される。

■採択にあたって一言

本研究を遂行するにあたり、応用物理学領域の大島義文准教授はじめ、ナノマテリアルテクノロジーセンター伊藤真弓研究員、小林祥子研究員、東嶺孝一技術専門員に大変お世話になりました。この場をお借りして心より感謝の意を表します。

参考: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b00107

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊の国際学術誌Journal of Materials Chemistry Bのfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊の国際学術誌Journal of Materials Chemistry B (IF:4.872)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Journal of Materials Chemistry B (Royal Society of Chemistry)2017. 5, 3488-3497.

■著者

Monika Patel (D3), Tatsuo Kaneko, Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Switchable release nano-reservoirs for co-delivery of drugs via a facile micelle-hydrogel composite

■論文概要

ブロックポリペプチドからなるカチオン性およびアニオン性のミセルを混合し、片方のミセルのみを架橋したハイドロゲルを作成した。このとき、別々の薬物をそれぞれのミセル内に封じ込め、ゲルからの薬物の徐放性を評価したところ、pHやゲルの架橋密度、ミセルの組成などにより、二種類の薬物の放出を独立に制御することが可能となった。この技術により、抗菌剤と治療薬を別々のタイミングで放出することで創傷治癒が促進されるなど、デュアルドラッグデリバリーシステムと呼ばれる次世代の薬物治療への応用が期待される。

詳細: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/tb/c7tb00701a#!divAbstract

平成29年5月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/22-1.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

物質化学領域の長尾 祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、2月23日~3月5日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生・学部生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの廃水・廃液処理技術開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年2月23日~平成29年3月5日

■研究テーマ

マレーシアの廃水・廃液処理技術開発に関する技術交流

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のUTM MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の松見教授、山口拓実准教授、実験をサポートして下さった10名以上の教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

山口拓実准教授によるNMRの原理の説明

NMR装置の見学

XPSのデータ解析方法の指導

FT-IR測定のための液体サンプルの調整方法の指導

成果報告会後の記念撮影

金箔貼り体験

平成29年3月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/03/07-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が国際学術誌Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistryのfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が国際学術誌Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistryのfront coverに採択されました。

■掲載誌

Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistry(Wiley)2017, 55, 876-884

■著者

Esha Das(修了生), Kazuaki Matsumura

■論文タイトル

Tunable Phase-Separation Behavior of Thermoresponsive Polyampholytes Through Molecular Design

■論文概要

主鎖にプラスとマイナスの両方の電荷を持つ両性電解質高分子化合物の水溶液が温度応答性の液-液相分離挙動を示す事を報告し、その挙動が高分子の濃度、電荷の偏り、水溶液の塩濃度、側鎖の疎水性により制御出来る事を示した。この研究は、高分子電解質溶液の分子挙動に関して新たな知見をもたらすのみならず、ゲル化させたときの体積相転移も分子設計により制御可能であることを示したものであり、応用面的にも興味深い成果である。表紙の画像は、コアセルベートと呼ばれる、相分離した高分子溶液中の液滴の顕微鏡写真である。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pola.v55.7/issuetoc

平成29年2月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/28-2.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

1月31日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生31名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、濵田准教授(生命機能工学領域)、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、風船や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

濱田准教授による説明

液体窒素の実験風景

平成29年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/1-1.htmlサイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室「光と波の不思議」を開催

1月9日(月・祝)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度の第2回目「光と波の不思議」には15名の子どもが参加しました。先端科学技術研究科(生命機能工学領域)の高村 禅教授が講師となって、光と波の性質について学んだ後、アルコールランプや自分たちで作成した分光器を使って光の強さ(スペクトル)を観測しました。

平成29年1月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/01/11-1.html環境・エネルギー領域の金子教授のプレゼンがアメリカ化学会のサイトに掲載

環境・エネルギー領域の金子達雄教授のプレゼン(サクラン)動画がアメリカ化学会(ACS)のサイトに掲載されました。

IDをお持ちのACSメンバーの方は下記のURLよりご覧いただけます。

https://presentations.acs.org/common/sessions.aspx/Fall2016/PODS

平成28年10月21日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/10/21-2.html生命機能工学領域の藤本教授らの研究チームが超高速遺伝子解析用試薬の実用化に寄与

生命機能工学領域の藤本健造教授らの研究チームは、 日華化学株式会社(本社:福井市、代表取締役社長:江守康昌、以下日華化学)と共同研究を行い、同研究室の保有する研究成果と、日華化学のコア技術である精密有機合成の知見を生かし、超高速遺伝子解析用試薬の安定供給・品質の確保を実現しました。

この試薬は、藤本教授らが発明者である基本特許を使用しており、国内外の研究者や企業から多くの問合せを受けていました。今回、日華化学との共同研究を通じて、合成プロセスの改良により大幅なコストダウンと安定供給を実現したものです。今後、国内外の研究者や企業での利用、応用が期待されます。

■研究概要

藤本研究室では、光を用いて遺伝子を操作する全く新しい独自の技術を追求しています。藤本教授が開発した核酸試薬を用いることで、DNAを自在に光で高速操作できるようになり、高速遺伝子解析が可能となるだけでなく、細胞内の遺伝子発現を光制御できるようになりました。研究室では、これからも医療・健康分野に焦点を当てながら、生命科学の枠を超えて様々な分野への貢献を目指し研究を進めています。

■今後の展開

光を用いた核酸類操作は、従来の酵素を用いた遺伝子操作と比較して操作性、機械化への適用度、コスト、時空間制御といった点で優れていると考えられます。LED光を照射した時だけ、照射した場所にのみ操作でき、しかも誰もがスイッチ1つで操作可能なユーザーフレンドリーな技術として期待されています。細胞内での遺伝子発現制御にも最近有効であることが見出されており、手軽な遺伝子診断システムをはじめ、局所疾患への医療応用など幅広い分野への貢献が期待されます。

日華化学株式会社プレスリリース

http://www.nicca.co.jp/01topics/2016/09/post-194.html

平成28年9月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/09/15-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択されました。

■掲載誌

英国王立化学会(Royal Society of Chemistry) Nanoscale(インパクトファクター7.76) 2016, 8, 15888-15901

■著者

Sana Ahmed (D3), Satoshi Fujita (福井大学), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Enhanced protein internalization and efficient endosomal escape using polyampholyte-modified liposomes and freeze concentration

■論文概要

細胞質に物質を導入する技術は、ドラッグデリバリーシステムの効率化において重要な技術である。一般的には細胞膜を容易に通過出来ないため、様々な手法が検討されてきている。本論文では、細胞懸濁液を凍結することによって起こる凍結濃縮現象を利用し、細胞周囲に、細胞内へ導入したいタンパク質を濃縮させ、取り込み向上を図ったものである。その際、タンパク質のナノキャリアとして両性電解質高分子で修飾されたリポソームを用いることで、取り込み後の細胞質内への効率的移動も確認出来た。この技術により、抗原を細胞質内へ高効率で送達することで免疫細胞を活性化する免疫療法に応用できるだけでなく、遺伝子を核内に導入する遺伝子治療への応用も期待出来る。

本研究は科研費挑戦的萌芽研究(15K12538、 16K1289)および本学のソフトメゾマター研究拠点(代表濱田勉准教授)の成果です。

論文詳細: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr03940e#!divAbstract

平成28年9月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/09/05-1.html