研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。バイオ機能医工学研究領域の藤本教授らの論文がChemBioChem誌の表紙に採択

バイオ機能医工学研究領域の藤本健造教授らの「長鎖DNA2本鎖を配列選択的に光で操作する方法論開発に成功!」に係る論文が、ChemBioChem誌の表紙に採択されました。本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(B)(24K01644)、文部科学省科研費 「学術変革領域研究(A)公募研究」(23H04411)の支援により実施されたものです。

■掲載誌

ChemBioChem, Volume 27, Issue 1

掲載日:2026年1月7日

■著者

Zumila Hailili, Yasuha Watanabe, Siddhant Sethi, Kenzo Fujimoto *

■論文タイトル

Photo-Induced Ultra-Fast Duplex Invasion Targeting Long-Range Double-Stranded DNA Using Artificial Nucleotide

■論文概要

本研究では、光誘起二重鎖侵入(pDI)という新しい方法論を提案し、従来困難とされていた1本の核酸プローブのみでDNA2本鎖を配列選択的に操作することに成功しました。3-シアノビニルカルバゾールヌクレオシド(CNV)で修飾された単一の侵入鎖が、紫外線照射下では、DNAらせんを急速に解き、長い二本鎖DNA中の標的配列に配列選択的に架橋するという新しいpDIのメカニズムを見いだしました。論文の中で、特定の遺伝子配列を認識するpDIの高効率性を示すだけでなく、高速操作性についても同時に実証していることから、光を用いた新たな高速遺伝子診断・遺伝子治療技術の創出が期待されます。

表紙詳細:https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.70191

論文詳細:https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbic.202500626

令和8年1月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/01/29-1.html学生のFENGさんがAWPP2025においてBest Poster Awardを受賞

学生のFENG , Ruiqiさん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、The 21st Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP2025) においてBest Poster Awardを受賞しました。

AWPPは、プラスチック材料・製品分野における技術や情報を交換する場として、アジアの研究者や技術者が一堂に会する国際的なワークショップです。現場の業務を支える基盤技術から最先端の研究成果に至るまで、知識の共有に大きく貢献し、プラスチック業界内における強固なネットワーク構築を促進しています。

第21回となるAWPP2025は、令和7年12月1日~4日まで石川県金沢市の金沢市文化ホールにて開催され、プラスチック分野に関する最新の研究成果ついて、活発な議論が交わされました。

※参考:AWPP2025

■受賞年月日

令和7年12月2日

■研究題目、論文タイトル等

Role of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer in Enhancing Shear-Induced Crystallization of Poly (Lactic Acid)

■研究者、著者

Ruiqi Feng, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

ポリ乳酸に長鎖分岐高分子であるエチレン・酢酸ビニル共重合体をブレンドしたところ、流動場において生じる結晶化が著しく促進されることが判明した。さらに得られる成形体は、分子配向度が高いために剛性に富むことが明らかになった。

■受賞にあたって一言

I learned many things―not only about polymers, but also about how long I can stand next to a poster without losing my smile. I met amazing people and collected valuable knowledges through meaningful discussion, which are even better than my data. I'm truly grateful for this opportunity.

令和8年1月27日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2026/01/27-2.html学生のTASSAKARNさんがAWPP2025においてBest Student Presentation Awardを受賞

学生のTASSAKARN, Nantineeさん (博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室) が、The 21st Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP2025) においてBest Student Presentation Awardを受賞しました。

AWPPは、プラスチック材料・製品分野における技術や情報を交換する場として、アジアの研究者や技術者が一堂に会する国際的なワークショップです。現場の業務を支える基盤技術から最先端の研究成果に至るまで、知識の共有に大きく貢献し、プラスチック業界内における強固なネットワーク構築を促進しています。

第21回となるAWPP2025は、令和7年12月1日~4日まで石川県金沢市の金沢市文化ホールにて開催され、プラスチック分野に関する最新の研究成果ついて、活発な議論が交わされました。

※参考:AWPP2025

■受賞年月日

令和7年12月2日

■研究題目、論文タイトル等

Modification of Rheological Properties for Biodegradable Polyester

■研究者、著者

Nantinee Tassakarn, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

バイオポリエステルであるポリヒドロキシ酪酸系共重合体の粘度を低下させるバイオ材料として、クエン酸トリエチルとポリカプロラクトンが有効であることを見出した。前者は熱力学的に相溶する可塑剤として作用し、後者は相分離を生じるものの界面でのスリップにより高いせん断速度下において粘度低下が顕著となる。

■受賞にあたって一言

I hope this recognition encourages more research in sustainable materials and reminds us that even small steps can lead to meaningful change.

令和8年1月27日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2026/01/27-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の大島教授らの研究成果がJSTサイエンスポータルに掲載されました

科学技術振興機構(JST)が運営する総合Webサイト「Science Portal(サイエンスポータル)」に、ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島 義文教授らの研究成果「ユネスコ無形文化遺産「金沢金箔」の薄さと輝きを生む謎を解明」に関する記事が掲載されました。

掲載記事「北国の金箔と南国の芭蕉布、職人の手作業を最先端科学が解明 伝統工芸の継承にお役立ち」では、金沢金箔の薄さと輝きを生むメカニズムを、結晶構造に関する科学的分析を通じて解明した研究内容が紹介されています。また、職人の高齢化が進む中で、伝統工芸の次世代への継承に科学的知見が寄与する可能性についても触れられています。

【掲載記事】 Science Portal(サイエンスポータル)

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20260120_g01/

関連プレスリリース:

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/10/07-1.html

令和8年1月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/01/22-1.html物質化学フロンティア研究領域の長尾教授の提案課題がJSTのNEXUS2025年度若手人材交流プログラムに採択

物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授の提案課題「日・マレーシア エネルギー変換・貯蔵ハブ拠点形成と若手人材交流」が、科学技術振興機構(JST)日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)2025年度若手人材交流プログラムに採択されました。

NEXUS若手人材交流プログラム(Y-tec)は、日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業の一環として、高校生を含む原則40歳以下の学生、研究者、教員、科学技術にかかわる業務に従事する方を対象とし、先端分野を含めた科学技術分野全般における相互交流(派遣、招へい)を支援することにより、日ASEANの若手研究人材の交流や関係構築を図り、国際頭脳循環の活性化及び次世代の優秀な研究者の育成に貢献するものです。

*詳しくはJSTホームページをご覧ください。

令和8年1月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/01/07-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授らのAUN技術に係る論文がNature Biomedical Engineering誌 2025年 傑出論文に選定

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの研究グループによる、複合細菌AUNを用いたがん治療技術に関する論文が、Nature Biomedical Engineering誌において「2025年の傑出した論文(Outstanding Paper)」として選定されました。

本研究は、腫瘍内から単離された2種の天然細菌からなる複合細菌AUNが、免疫応答に依存せず腫瘍を選択的に破壊することを明らかにしたものであり、既存の免疫療法や遺伝子改変細菌とは異なる、新たながん治療の可能性を示しています。

本成果は、がん治療における新規モダリティ創出に貢献するものとして高く評価されました。

本研究は基礎研究に留まらず、現在、スタートアップ創業と臨床応用を見据えた事業化フェーズへと進んでおり、研究成果の社会実装を本格的に加速しています。

詳細:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01595-2

■論文情報

令和7年12月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/12/25-1.html国際的な総合科学雑誌Natureのオンライン版に都教授らのAUN技術に係る記事広告が掲載

国際的な総合科学雑誌 Natureのオンライン版に、物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授と研究チームが進める「AUN細菌コンソーシアムによるがん治療技術」の研究に関する記事広告「Could cancer-attacking bacteria offer a new way to treat tumours?」が掲載されました。

掲載記事(Nature Partner Content)

https://www.nature.com/articles/d42473-025-00331-3

令和7年12月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/12/23-2.html両生類・爬虫類の腸内細菌から画期的ながん治療細菌を発見!

両生類・爬虫類の腸内細菌から画期的ながん治療細菌を発見!

【ポイント】

- 両生類・爬虫類の腸内から採取した天然細菌が、一度限りの投与でがん組織を完全に消失させることを実証

- 細菌による直接的ながん細胞殺傷と、免疫系の活性化による間接的攻撃の両方を実現

- 既存の化学療法や免疫療法を上回る治療効果を示しながら、正常組織への悪影響なし

- 多様な固形がんへの適用が期待され、新たながん治療法開発への道を拓く

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授の研究チームは、ニホンアマガエル(Dryophytes japonicus)、アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)、カナヘビ(Takydromus tachydromoides)の腸内から計45株の細菌を単離しました。これらの細菌を系統的にスクリーニングした結果、9株が抗腫瘍効果を示し、中でもニホンアマガエルの腸内から単離した細菌Ewingella americanaが、マウスのがんモデルで一度限りの投与により腫瘍を完全に消失させる極めて強力な抗がん作用を持つことを発見しました。 近年、腸内細菌とがんの関係が注目されていますが、これまでは主に腸内細菌叢全体の調整や糞便移植などの間接的アプローチが中心でした。本研究では、これとは全く異なるアプローチとして、腸内細菌を単離・培養し、直接静脈投与することで、がんを直接攻撃する革新的な治療法を開発しました。 本研究成果は、国際学術誌Gut Microbesに掲載されました。 |

【研究の詳細】

・驚異的な治療効果

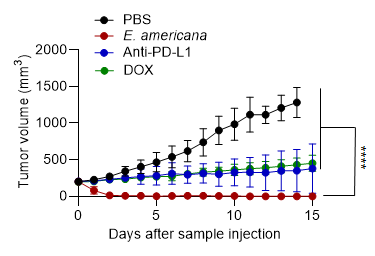

マウスを用いた大腸がんモデルにおいて、E. americanaをたった一回静脈投与するだけで、腫瘍が完全に消失し、100%の完全奏効[注1]率(CR率)を達成しました(図1)。これは、現在標準治療として使われている免疫チェックポイント阻害薬[注2](抗PD-L1抗体)やリポソーム化ドキソルビシン(化学療法剤)を大きく上回る治療効果です。

図1. 抗がん効果:Ewingella americanaと従来治療法との比較

| 腫瘍応答:E. americana単回静脈内投与(200 µL、5 × 10⁹ CFU/mL)、ドキソルビシン(DOX)または抗PD-L1抗体4回投与(200 µL、2.5 mg/kg/回)、PBSを対照として使用。データ:平均値 ± 標準誤差(n = 5)。****、p < 0.0001(スチューデントの両側 t 検定) |

・二重作用による抗がん効果

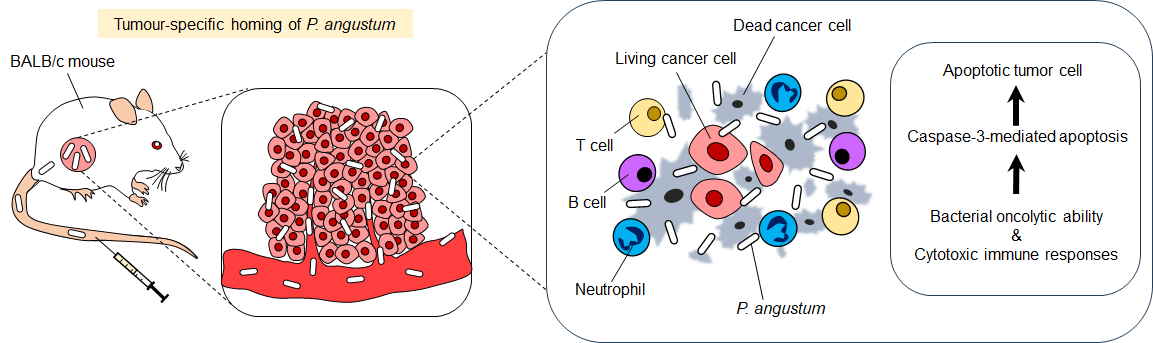

E. americanaは以下の二つのメカニズムでがんを攻撃します(図2)。

- 直接的殺傷効果:

通性嫌気性細菌[注3] であるE. americanaは、低酸素状態のがん組織に選択的に集積し、がん細胞を直接破壊します。腫瘍内での細菌数は投与後24時間で約3,000倍に増加し、効率的にがん組織を攻撃します。 - 免疫活性化効果:

細菌の存在が免疫系を強力に刺激し、T細胞、B細胞、好中球などの免疫細胞ががん組織に集結します。これらの免疫細胞が産生する炎症性サイトカイン(TNF-α、IFN-γ)がさらに免疫応答を増幅し、がん細胞のアポトーシス(細胞死)を誘導します。

図2. Ewingella americanaの抗腫瘍メカニズム

・腫瘍特異的な集積メカニズム

E. americanaは、がん組織に選択的に集積し、正常組織には全く定着しません。この驚くべき腫瘍特異性は、以下の複合的メカニズムによるものと考えられます。

- 低酸素環境:がん組織特有の低酸素状態が嫌気性細菌の増殖を促進

- 免疫抑制環境:がん細胞が発現するCD47[注4]タンパク質により局所的免疫抑制が生じ、細菌が生存しやすい環境を形成

- 異常血管構造:がん組織の血管は穴が多く、細菌が容易に侵入できる

- 代謝異常:がん特有の代謝産物が細菌の選択的増殖を支援

・優れた安全性プロファイル

詳細な安全性評価により、E. americanaは以下の特徴を示しました。

- 血中から急速に除去(半減期約1.2時間、24時間後には完全に検出不能)

- 肝臓、脾臓、肺、腎臓、心臓などの正常臓器に細菌の定着は一切なし

- 一過性の軽度炎症反応のみで、72時間以内に正常化

- 60日間の長期観察でも慢性毒性なし

【今後の展開】

本研究により、天然細菌を用いた新しいがん治療法の可能性が実証されました。今後は以下の研究開発を進める予定です。

- 他のがん種への適用拡大:乳がん、膵臓がん、メラノーマなど、多様ながん種での効果検証

- 投与方法の最適化:分割投与、腫瘍内投与など、より安全で効果的な投与法の開発

- 併用療法の開発:既存の免疫療法や化学療法との組み合わせによる相乗効果の検証

本研究は、未開拓の生物多様性が新たな医療技術開発の宝庫であることを示すとともに、難治性がん患者に新たな治療選択肢を提供する可能性を秘めています。

【用語解説】

治療により腫瘍が完全に消失し、検査で確認できなくなった状態。

がん細胞による免疫抑制を解除し、T細胞ががん細胞を攻撃できるようにする薬剤。

酸素がある環境でも無い環境でも増殖できる細菌。がん組織の低酸素領域で選択的に増殖できる。

細胞表面に発現する「食べないで」信号を出すタンパク質。がん細胞はこれを過剰発現して免疫細胞による攻撃を回避する。

【論文情報】

| 掲載誌 | Gut Microbes |

| タイトル | Discovery and characterization of antitumor gut microbiota from amphibians and reptiles: Ewingella americana as a novel therapeutic agent with dual cytotoxic and immunomodulatory properties |

| 著者 | Seigo Iwata, Nagi Yamasita, Kensuke Asukabe, Matomo Sakari, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年12月10日 |

| DOI | 10.1080/19490976.2025.2599562 |

【研究資金】

本研究は、以下の研究資金の支援を受けて実施されました。

日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(A)(課題番号:23H00551)

同 科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)(課題番号:22K18440)

同 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(課題番号:JPJS00420230006)

科学技術振興機構(JST)共創の場形成支援プログラム(課題番号:JPMJSF2318)

同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(課題番号:JPMJSP2102)

令和7年12月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/12/15-1.html本学発ベンチャー企業「BioSeeds株式会社」と学生の加藤さんが「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2025」で最優秀起業家賞・優秀起業家賞を受賞

10月28日(火)、石川県地場産業振興センターで開催された「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2025」において、本学発ベンチャーであるBioSeeds株式会社が最優秀起業家賞を、学生の加藤裕介さん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、松村和明研究室)が優秀起業家賞を受賞しました。

本コンテストは、革新的な技術や独自性のあるビジネスプランをもとに石川県での起業を促進し、将来の成長が期待される起業家を認定するもので、平成19年から毎年開催されています。これまでに、バイオテクノロジー、IT関連など独自の技術を持つ企業や、地域活性化などをテーマとした企業など、ユニークなビジネスプランを含め、数多くのスタートアップ企業が誕生しました。

※参考:ISHIKAWA START UP!

■受賞年月日

令和7年10月28日

■最優秀起業家賞

新型RNA/DNA分析装置「BioMuRun(バイオミューラン)」の開発・製造そして世界への販売

BioSeeds株式会社 ビヤニ マニシュ氏

概要:

バイオミューランは、進化分子工学や電気化学などの技術を駆使して開発した装置です。新型コロナウイルスの流行時に浮き彫りになった、「高価な装置がないと検査ができない」「変異株が見分けられない」「大量の検査が困難」といった課題を解決する装置で、本体は1辺が12センチメートルのサイコロ型で、使い捨てのカートリッジをセットし、パソコンやタブレットに接続すれば、わずか5分で10検体を同時に検査が可能です。PCR検査と同等の高い精度を誇り、変異株の特定も可能。コロナだけでなく、インフルエンザやノロウイルス、結核などの検査など感染症に対応できます。

装置本体だけでなく消耗品のカートリッジで収益を上げるビジネスモデルを採用し、装置は石川県内の企業、カートリッジはインドで製造します。特許も取得済みで2026年に人口14億人を抱えるインド市場で、大学や研究機関向けに販売を開始。その後、日本市場でも販売を計画しています。2028年からは医療用途へも展開し、インドと日本、日本と世界の架け橋になろうと意欲を燃やしています。

受賞にあたって一言:

日本に来て28年目になります。BioMuRunは 2001年からコンセプトを創り、プロトタイプ1号から6号まで製作し本年やっと完成しました。インドと日本の合作で生まれた装置で、感染症の検査のみならず、DNA、RNAの分析など幅広く使用が可能です。

ポータブルで安価なこの装置をPCRなど大型機器を備えることのできない発展途上国などに普及し、将来のパンデミックに備えることを目指しています。ISICO主催のスタートアップビジネスプランコンテストで最優秀賞起業賞を頂き、その名に恥じぬよう石川県から世界に羽ばたく企業になるべく全力を尽くして参ります。引き続き皆様のご支援を期待しております。

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ氏

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ氏

■優秀起業家賞

新規凍結保存法を用いた豚精液の凍結保存事業

北陸先端科学技術大学院大学 博士後期課程3年 加藤裕介

概要:

本事業では、未だ実用化に至っていない「豚凍結精液」の確立を目指します。豚凍結精液は、現在広く普及している豚人工授精に多くの利点をもたらすだけでなく、豚精液の国際流通や付加価値の高い精子の販売といった、養豚業界の新たな市場を開拓する可能性を秘めています。

受賞にあたって一言:

このたびは優秀起業家賞を頂き、大変光栄に存じます。ファイナリストの中では唯一の学生でしたが、チームとして評価をしていただいたと思っております。本事業の共同研究者であり、指導教員である松村和明教授に、この場を借りて心より御礼申し上げます。また、本事業のブラッシュアップに多くのご助言をいただきました、株式会社SAKU代表取締役の谷沢鷹続様と石川県産業創出支援機構の皆様に、深く感謝いたします。

北陸先端科学技術大学院大学 博士後期課程3年 加藤裕介

博士後期課程3年 加藤裕介氏(右)

博士後期課程3年 加藤裕介氏(右)

令和7年12月11日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/12/11-1.html学生のSUMALDEさんがPVSEC-36においてBest Oral Presentation Awardを受賞

学生のSUMALDE, Adrian Augusto Mendozaさん(博士後期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が36th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-36)においてBest Oral Presentation Awardを受賞しました。

PVSEC-36は、令和7年11月9日~14日まで、タイ・バンコクのチュラロンコン大学(Chulalongkorn University)にて開催された、太陽光発電システムに関する国際会議です。同会議では、世界中の研究者や技術者が一堂に会し、最先端の研究成果について活発な議論が行われました。

※参考:PVSEC-36

■受賞年月日

令和7年11月14日

■研究題目、論文タイトル等

Development of encapsulant-less vertical crystalline silicon photovoltaic modules with various thermoplastic materials as module base

■研究者、著者

Adrian Augusto M. Sumalde, Kensaku Maeda, and Keisuke Ohdaira

■受賞対象となった研究の内容

Encapsulant-less PV modules were developed to address the recyclability concerns in conventional crystalline silicon (c-Si) photovoltaic (PV) modules. Specifically, these modules were conceptualized for vertical installations for building integration, targeting high urban density areas and/or locations with heavy snowfall conditions. This work evaluated the potential of several thermoplastics as primary material for module base, providing both physical stability and aesthetic appeal. The design utilizes grooves for easy installation and removal of module components, as well as "corner" and "bar" holding structures to minimize partial shading and vertical stability. Mini-modules were 3d-printed using black polycarbonate (PC), translucent polyethylene terephthalate glycol (PETG), and white acrylonitrile styrene acrylate (ASA). Electrical performance was evaluate using 1-sun illuminated J - V characteristics, EQE spectra, and electroluminescence imaging, while an initial 72-hour damp-heat test was conducted to investigate the response of modules to thermo-hygrometric stress. Using corner holding structures in the module base design, performance losses were successfully minimized, kept to as low as 0.36% ηabs for the white ASA modules. The translucency of PETG modules and white colors of ASA modules also resulted in cell-to-module ratios above 90%, with confidence that upscaling will improve these values. Future direction involves upsizing and redesigning for additional physical stability, to be evaluated using moisture ingress and vibration stability tests.

■受賞にあたって一言

I am truly honored to have received the award at PVSEC-36. It validated my efforts throughout the year and motivates me to continue working hard in my research and my PhD studies. I would like to thank Professor Keisuke Ohdaira and Senior Lecturer Kensaku Maeda for their continuous guidance and instilling discipline in my daily research activities in JAIST, as well as to NEDO and Specially Appointed Professor Marwan Dhamrin, The University of Osaka, for their technical support for the fabrication of our solar cells. Lastly, I would also like to thank Associate Professor Kotona Motoyama, Kanazawa University, who strengthened my awareness of responsible research and innovation. Through her, I am always reminded that whenever we communicate our research, the benefit to society is a common language that we all can understand.

令和7年12月9日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/12/09-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がSmall Science編集諮問委員に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授がドイツWiley社の国際学術誌"Small Science"のEditorial Advisory Board(編集諮問委員)に就任しました。

Small Scienceは、ナノ・マイクロスケール科学の分野における最先端研究を扱う国際的なオープンアクセスジャーナルであり、同分野を代表する"Small"系列誌の一つとして高い評価を得ています。Editorial Advisory Boardは、誌の将来的な方向性や新たな研究領域の提案、学術コミュニティとの連携強化など、戦略的な側面から雑誌の発展に助言を行う役割を担っています。

都教授は、米国Cell Press社Cell Reports Physical ScienceおよびiScienceにおいてもEditorial Advisory Boardを務めており、国際的な学術出版の場で活躍の幅を広げています。

今後、同教授はSmall Scienceの発展に寄与するとともに、学術界における国際的な研究交流の推進に取り組んでいく予定です。

詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/26884046/homepage/editorial-board

令和7年11月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/11/26-1.html海洋細菌による新しいがん免疫療法の開発に成功! ~遺伝子改変不要の天然細菌が大腸がんを選択的に攻撃~

海洋細菌による新しいがん免疫療法の開発に成功!

~遺伝子改変不要の天然細菌が大腸がんを選択的に攻撃~

【ポイント】

- 海洋細菌Photobacterium angustumが大腸がんに対して強力な抗腫瘍効果を示すことを世界で初めて発見

- 遺伝子改変を一切行わない天然細菌でありながら、がん組織に選択的に集積し、健康な臓器への影響が極めて少ない

- 細菌による直接的ながん細胞破壊と免疫系の活性化という二つのメカニズムで腫瘍を攻撃

- 従来の細菌療法と比較して優れた治療効果と安全性を確認

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授と宮原 弥夏子大学院生(博士後期課程、JAIST SPRING研究員)らの研究チームは、海洋細菌*1Photobacterium angustum(フォトバクテリウム・アングスタム)が大腸がんに対して顕著な治療効果を示すことを発見しました。 本研究では、複数の海洋細菌株をスクリーニングした結果、P. angustumが遺伝子改変を施さない天然の状態で、がん組織に選択的に集積し、直接的な腫瘍溶解作用と強力な免疫活性化を引き起こすことを明らかにしました。マウスモデルにおいて、静脈内投与されたP. angustumは腫瘍組織に高度に集積する一方、肝臓を除く重要臓器への定着はほとんど認められず、血液学的異常や組織学的毒性も観察されませんでした。 さらに、P. angustumによる治療は、T細胞、B細胞、好中球などの免疫細胞の腫瘍内浸潤を促進し、腫瘍壊死因子α(TNF-α)やインターフェロンγ(IFN-γ)などの炎症性サイトカイン*2の産生を増強しました。また、細菌が産生する天然の外毒素*3により、がん細胞を直接破壊する能力も確認されました。これらの複合的な作用により、治療を受けたマウスの生存期間が著しく延長し、一部の個体では完全寛解が達成されました。 本研究成果は、遺伝子組み換え生物(GMO)*4に依存しない、より安全で生体適合性の高い新しいがん免疫療法の開発につながる重要な知見です。 この研究の詳細は、がん免疫療法分野の国際的トップジャーナルである「Journal for ImmunoTherapy of Cancer」に掲載されました。 |

【研究背景と内容】

がんは世界的な死因の上位を占めており、免疫チェックポイント阻害剤やCAR-T細胞療法などの画期的な免疫療法が開発されてきました。しかし、これらの治療法は高額であり、免疫関連の副作用、固形腫瘍における限定的な効果、腫瘍微小環境*5における免疫抑制機構などの課題があります。

細菌を用いたがん治療は150年以上前から検討されてきましたが、近年、特定の細菌種が腫瘍の低酸素環境や免疫抑制環境に選択的に定着し増殖する能力を持つことが明らかになり、注目を集めています。しかし、これまでの研究の多くは遺伝子改変された大腸菌やサルモネラ菌を用いており、安全性の懸念、複雑な製造プロセス、厳格な規制などの課題がありました。

本研究では、遺伝子改変を行わない天然の海洋細菌に着目し、がん治療への応用可能性を探索しました。

【研究の内容】

1. 海洋細菌のスクリーニング

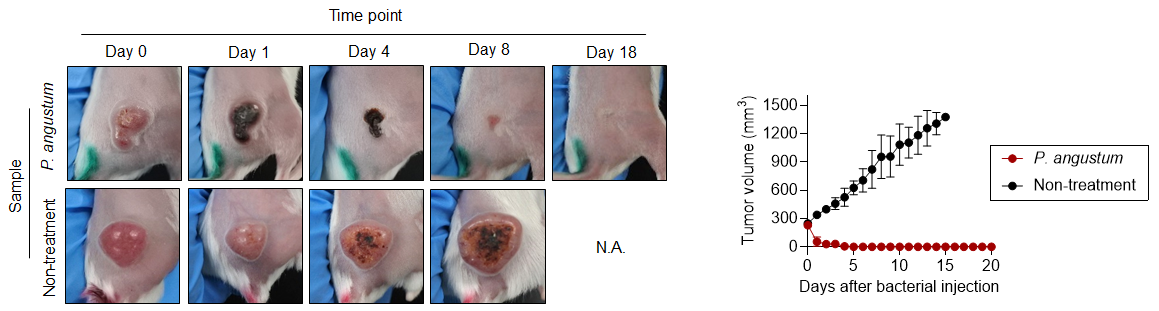

研究グループは、P. angustum、P. phosphoreum、P. aquimaris、A. logei、P. indicumを含む複数の海洋細菌株について、大腸がんマウスモデルにおける抗腫瘍活性を評価しました。その結果、P. angustumのみが顕著な抗腫瘍効果を示し(図1)、生存期間を著しく延長させました。他の細菌株は高い毒性により投与後2日以内にマウスが死亡しました。

図1. 大腸がんマウスモデルにおけるP. angustumの抗腫瘍活性

2. 優れた安全性プロファイル

P. angustum投与後のマウスにおいて、体重減少や血液学的異常は認められませんでした。完全血球計算、生化学的分析、組織学的検査のいずれにおいても、毒性の徴候は観察されませんでした。また、炎症性サイトカインの上昇は毒性株と比較して顕著に低く、24時間後には肝臓を除く重要臓器から細菌が検出されませんでした。

3. 高い腫瘍選択性

静脈内投与されたP. angustumは、腫瘍組織に選択的に集積し、多数のコロニー形成が確認されました。一方、心臓、肺、腎臓、脾臓などの健康な臓器への定着はほとんど認められませんでした。

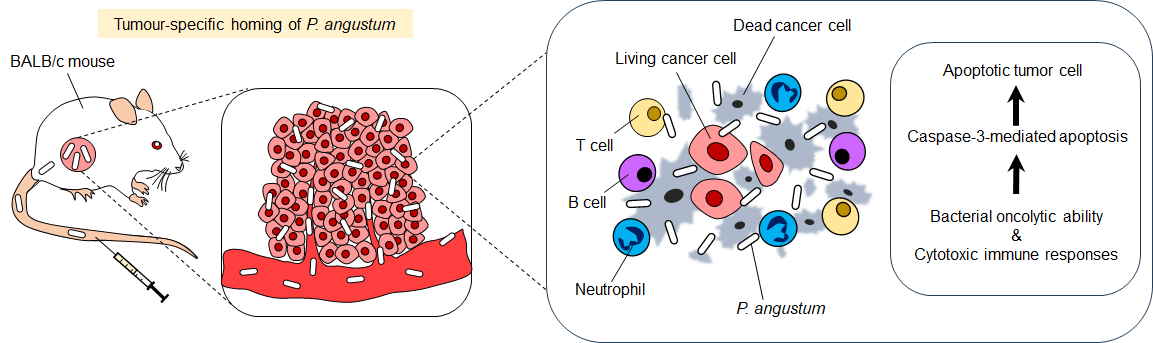

4. 二重の抗腫瘍メカニズム

P. angustumの抗腫瘍効果は、以下の二つのメカニズムによるものと考えられます(図2):

- 直接的な腫瘍溶解作用:細菌が産生する天然の外毒素(ヘモリシンなど)により、がん細胞を直接破壊

- 免疫系の活性化:T細胞、B細胞、好中球の腫瘍内浸潤を促進し、TNF-αやIFN-γなどの炎症性サイトカインの産生を増強

図2. P. angustumによる抗腫瘍メカニズム

5. 幅広い適用可能性

P. angustumは、炎症誘発性の大腸がんモデルに加え、薬剤耐性のトリプルネガティブ乳がんモデルにおいても顕著な抗腫瘍効果を示しました。これは、本治療法が大腸がん以外のがん種にも応用できる可能性を示唆しています。

【研究の意義と今後の展望】

本研究は、遺伝子改変を必要としない天然細菌が、安全かつ効果的ながん免疫療法として機能することを実証しました。今後は、さまざまながん種での有効性の検証、免疫チェックポイント阻害剤との併用効果の評価、長期的な免疫記憶の詳細な解析などを進める予定です。

また、P. angustumの腫瘍選択的な定着メカニズムや免疫活性化の分子機構をさらに解明することで、より効果的な治療法の開発につながることが期待されます。

本研究成果は、GMOに依存しない生体適合性の高い細菌療法という新しい治療パラダイムを提示するものであり、将来的には臨床応用に向けた開発が期待されます。

【研究支援】

本研究は、以下の研究資金の支援を受けて実施されました:

日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(A)(課題番号:23H00551)

同 科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)(課題番号:22K18440)

同 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(課題番号:JPJS00420230006)

科学技術振興機構(JST)共創の場形成支援プログラム(課題番号:JPMJSF2318)

同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(課題番号:JPMJSP2102)

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal for ImmunoTherapy of Cancer |

| 論文題目 | Systemic administration of Photobacterium angustum promotes antitumor immunity and direct tumor lysis in murine models of colorectal cancer |

| 著者 | Mikako Miyahara, Teruhisa Takizawa, Matomo Sakari, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年11月19日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1136/jitc-2025-012665 |

【用語説明】

海洋環境に生息する細菌の総称。本研究で使用したPhotobacterium angustumは、特殊な培養条件を必要とせず、通常の海洋培地で培養可能。

細胞間の情報伝達に関与するタンパク質。TNF-αやIFN-γは免疫応答を促進する炎症性サイトカイン。

細菌が体外に分泌する毒性物質。本研究では、P. angustumが産生する外毒素ががん細胞を直接破壊することが示された。

遺伝子工学的手法により遺伝子を改変した生物。本研究で使用したP. angustumは天然株であり、遺伝子改変は行っていない。

がん組織とその周辺の細胞、血管、免疫細胞、シグナル分子などから構成される環境。多くの場合、低酸素状態や免疫抑制状態にある。

令和7年11月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/11/21-1.html令和7年度第1回・第2回全学FDを開催

本学では、教育内容および指導方法の改善・充実を目的として、令和7年度第1回および第2回全学FD(Faculty Development)を開催しました。

■第1回全学FD

7月23日(水)、「シラバスと成績評価について」というテーマで、本学小ホールにて第1回全学FDを開催し、69名の教員が参加しました。

FD担当の高村禅教授の挨拶に続き、大学評価WG主査の芳坂貴弘教授より、本学における「シラバスと成績評価」の現状や課題、「必修A科目」「シラバス」「研究室教育方針」の修正の必要性について、事前アンケート結果を交えて説明がありました。

続いて、「必修A科目を授業科目としてどのように位置付け、研究室教育を通じてどう評価するか」や「シラバス改善・準備学修の計画方法」などをテーマにグループ討議を実施。発表を通じて、シラバスや成績評価に関する理解を深めるとともに、研究領域を超えた意見交換の機会となりました。

事後アンケートでは、「他の学位プログラムの運営を知ることができた」「研究室での指導方針を共有できて有意義だった」などの意見が寄せられました。

■第2回全学FD

9月26日(金)、第2回目は「副テーマ研究の指導・評価方法について」をテーマに、小ホールにて開催し、71名の教員が参加しました。副テーマ研究は、主指導教員とは異なる教員のもとで行われる選択必修科目で、異分野研究や共同研究などを通じて幅広い学びが得られる、本学の特色ある教育プログラムです。

FD担当の廣川直准教授による説明の後、12のグループに分かれて議論を行い、成果を発表しました。討議では、副テーマ研究の多様な実施形態や、実施時期・期間の適切な管理の重要性、他領域との連携促進など、多面的な意見が共有されました。

事後アンケートでは、「他研究室の指導・評価方法を知ることができて有意義だった」「評価基準について継続的に議論すべき」などの声が寄せられました。

本学では、今後もFD活動を通じて教育の質の向上を図り、より良い学びの環境づくりに取り組んでいきます。

第1回全学FDの様子

令和7年11月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/11/12-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がBioJapan 2025 NINEJP「ピッチ&マッチングカンファレンス」研究シーズ部門において最優秀賞を受賞

物質化学フロンティア研究領域の都英次郎教授が、北陸地域の大学等発スタートアップ支援拠点Tech Startup HOKURIKU(TeSH)の代表としてBioJapan 2025 NINEJP「ピッチ&マッチングカンファレンス」に登壇し、研究シーズ部門において最優秀賞(Best Academic Seed Award)を受賞しました。

BioJapan 2025 NINEJP「ピッチ&マッチングカンファレンス」は、令和7年10月10日にパシフィコ横浜で開催された、NINEJPが主催する公式ピッチセッションです。全国9つのプラットフォームから推薦されたバイオ分野の革新的な研究者と有望な大学発スタートアップが研究成果と事業化構想を発表し、技術的独創性と将来性を競い合いました。

NINEJPは、JSTの「大学発新産業創出基金事業(全国ネットワーク構築支援)」の一環として設立された、全国9つの大学等発スタートアップ・プラットフォームが連携するイノベーション・エコシステムです。日本全体でグローバルに通用するディープテック事業を創出することを目的としています。

※参考:BioJapan 2025

NINEJP

Tech Startup HOKURIKU(TeSH)

■受賞年月日

令和7年10月10日

■発表テーマ

高い安全性と強力な抗腫瘍効果を併せ持つ腫瘍内細菌コンソーシアムを用いた次世代型がん細菌療法

(Nature's Own Bacterial Consortium: A Gene-Free,Safe,and Powerful Cancer Therapy)

■発表者

都英次郎

■受賞対象となった研究の内容

「Nature's Own Bacterial Consortium: A Gene-Free, Safe, and Powerful Cancer Therapy」 と題した発表を行い、遺伝子改変を必要としない天然細菌コンソーシアム AUN による革新的ながん細菌療法について紹介しました。

本技術は、高い安全性と免疫非依存的な抗腫瘍効果を両立させる全く新しい治療モダリティとして、審査委員より、その科学的独創性と臨床応用の可能性が高く評価され、最優秀賞の受賞に至りました。

■受賞にあたって一言

この受賞は、北陸地域発の研究シーズが全国レベルで高く評価された成果であり、TeSHおよび本学が推進するアカデミア創薬・ディープテック領域の強みを示すものです。

JAISTおよびTeSHでは、今後も地域発の優れたシーズを発掘・育成し、グローバルに展開可能なスタートアップ創出を目指して取り組んでまいります。

令和7年11月11日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/11/11-1.html「北陸技術交流テクノフェア2025」に出展しました

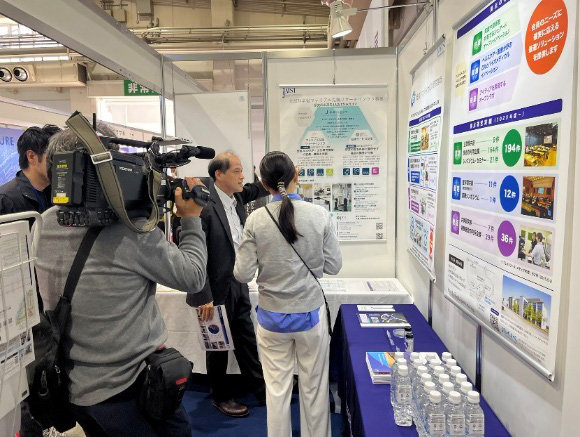

10月23日(木)から24日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市)にて、北陸三県の企業・大学・研究機関が一堂に会する北陸最大級の総合展示会「北陸技術交流テクノフェア2025」が開催されました。

今年は過去最多となる209社が出展し、新幹線沿線からの参加も2年連続で増加しました。大阪・関西万博で話題となった「健康タイムマシン」も登場するなど、会場は多くの熱気と交流にあふれました。

本学からは、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)が「特別企画展:ヒトと企業を輝かせるウェルビーイングテクノロジー展」にブース出展し、健康・医療・ライフサイエンス分野における最新の取り組みや研究成果を紹介しました。会期中は、ライフサイエンス関連の製造業や教育・学習支援業など、幅広い分野の方々にご来場いただき、活発な意見交換が行われました。また、特別展ブースインタビューやメディア(日本テレビ、福井テレビなど)にも取り上げられ、多くの注目を集める機会となりました。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もeMEDXは、健康・医療・ライフサイエンス分野における最先端の研究や取り組みを紹介しつつ、未来志向の共創を通じて、産学官連携の新たな可能性を発信していきます。

【超越バイオメディカルDX研究拠点】

https://www.jaist.ac.jp/ricenter/emedx/

令和7年10月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/31-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がCell Reports Physical Science編集諮問委員会に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授が米国Cell Press社が刊行する国際学術誌 Cell Reports Physical Scienceの編集諮問委員会(Editorial Board of Advisors, EAB)委員に就任しました。

Cell Reports Physical Scienceは、物理科学分野と生命科学分野の学際的研究を対象とした国際的ジャーナルであり、特にナノ材料の生物医学応用やライフサイエンスとの融合領域における注目度の高い成果を発表しています。EABは、今後の研究分野の方向性や新進気鋭の研究者の推薦など、学術誌の戦略的運営に助言を行う役割を担っています。

都教授は、ナノバイオテクノロジーやドラッグデリバリーシステム、さらには「リビングドラッグ」と呼ばれる微生物を活用する次世代治療法の開発など、幅広い先端研究を推進しています。すでにCell Press社の国際誌 iScience においても編集諮問委員を務めており、今回の就任はその国際的評価と研究の学際性が改めて認められたものです。

今後も国際的な研究交流と学術誌運営への積極的な貢献を通じて、世界の科学と医療の発展に寄与することが期待されます。

詳細:https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/advisory-board

令和7年10月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/29-3.html