研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のLe Cong DuyさんがThe 9th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics においてBest Paper Awardを受賞

学生のLe Cong Duyさん(博士前期課程2年、応用物理学領域・村田研究室)がThe 9th International Conference on Molecular Electronics and BioelectronicsにおいてBest Paper Awardを受賞しました。

The 9th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE9) has been organized by the Japan Society of Applied Physics (JSAP) since 2001. Topics of this conference are basic studies such as fabrication and characterization of thin films, interfacial phenomena, spectroscopy, and single-molecule manipulations, as well as application-oriented studies, related to LEDs, FETs, solar cells, memory devices, biochips, biosensors.

There were 224 authors in the poster session and 14 authors were selected for the Best Paper Award.

■受賞年月日

平成29年6月27日

■タイトル

Significant Lifetime Enhancement of Organic Light Emitting Diodes by Removing Residual Water during Device Fabrication.

■概要

The degradation of Alq3-based organic light emitting diodes (OLEDs) can be attributed to the residual gas striking to substrates during the fabrication process. In this study, to further evacuating the residual gas in an evaporation chamber, non-evaporable getters (NEG) pumps were added along with tandem turbo molecular pumps (TMPs). We demonstrate fivefold and twofold enhancement in the short- and long-term stability of the device fabricated with a combination of TMPs and NEGs, respectively. Surprisingly, almost no change in operation voltage in the OLED-NEG after the 500 h operation was observed. This suggests that voltage increase due to charge trapping is not the origin of either the short-term or long-term degradation of Alq3-based OLEDs.

■受賞にあたって一言

I'm honored to receive the Best Poster Award in 9th International conference Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE9, Kanazawa 2017). It was such a great opportunity for me not only to get updated the latest research in my field of organic light emitting diodes, but also to broaden my view to other interesting fields such as bioelectronics and solar cells. I would like to express my gratitude to Prof. Hideyuki Murata and Asst. Prof. Heisuke Sakai for their constant supervision. In addition, thanks to all members in Murata laboratory for always being collaborative and supportive.

平成29年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/07/7-2.html第50回J-BEANSセミナー「表面の魅力 - 百聞不如一見」

| 開催日時 | 平成29年5月25日(木) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 表面の魅力 - 百聞不如一見 |

| 講 演 者 | 応用物理学領域 准教授 高村 由起子 |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2017/04/25-2.htmlシリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

シリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

-シリセンと良好な界面をもつ金属的な新コンタクト材料として期待-

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質。このシリセンにケイ素を蒸着した結果、構造と電子状態の異なる層が新たに形成された。

- 新たに形成された二次元状ケイ素は、シリセンとは異なる金属的な性質をもつ。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、UCL-JAIST協働研究指導プログラムの修了生であるトバイアス・ギル博士とともに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)、ブルックヘヴン国立研究所と共同で、二ホウ化物上のシリセンにケイ素を蒸着することで金属的な電子状態をもつ新しい二次元状のケイ素の同素体が形成されることを発見しました。 |

<今後の展開>

シリセンにケイ素を付与することで形成された金属的な新しい二次元状ケイ素は、隣接するシリセンの電子状態に影響を与えることなく、原子レベルで急峻な界面を形成しており、シリセンをデバイス化する際のコンタクト材料として期待されます。今後は、伝導特性の測定などを通して実際にどのような電気的コンタクトが形成されているのかを調べたいと考えています。

<論文>

"Metallic atomically-thin layered silicon epitaxially grown on silicene/ZrB2"( 二ホウ化ジルコニウム上シリセンの上にエピタキシャル成長された金属的なケイ素の原子層物質)

DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5a80

Tobias G Gill, Antoine Fleurence, Ben Warner, Henning Prüser, Rainer Friedlein, Jerzy T Sadowski, Cyrus F Hirjibehedin, and Yukiko Yamada-Takamura

2D Materials 4, 021015 (2017).

LCN(London Centre for Nanotechnology)ニュース

https://www.london-nano.com/research-and-facilities/highlight/metallic-atomically-thin-layered-silicon

平成29年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/21-1.htmlSi版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

Si版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質で、これまで実験的な合成報告は、原子レベルで平坦な単結晶表面上に限られていた。

- 今回の成果により、シリセンは凸凹な表面上でも起伏を乗り越えて横方向に成長し、シートを形成することが明らかとなった。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)先端科学技術研究科応用物理学領域のアントワーヌ・フロランス助教、高村 由起子准教授らは、原子レベルで平坦な表面上にしか成長しない、と考えられていた二次元材料「シリセン」を凸凹な表面上にも成長させることに成功しました。 |

<今後の展開>

今回の成果は、シリセンが単に原子レベルで平坦な基板上に吸着したケイ素原子による再構成構造ではなく、凹凸を乗り越えてシートを形成する真の二次元材料であることを証明しており、大面積かつ究極に薄いケイ素系超薄膜材料として応用研究への展開が期待できる。

<論文>

"Insights into the spontaneous formation of silicene sheet on diboride thin films"

(二ホウ化物薄膜上へのシリセンの自発的形成機構に関する洞察)

DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4974467

Antoine Fleurence and Yukiko Yamada-Takamura

Applied Physics Letters 110, 041601 (2017).

平成29年2月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/1-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

1月31日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生31名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、濵田准教授(生命機能工学領域)、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、風船や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

濱田准教授による説明

液体窒素の実験風景

平成29年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/1-1.html学生の重松さんが第21回(2016年度)応用物理学会 北陸・信越支部において発表奨励賞を受賞

学生の重松沙樹さん(博士前期課程1年、応用物理学領域・村田研究室)が第21回(2016年度)応用物理学会 北陸・信越支部において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス,新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けております。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的としています。

■受賞年月日

平成28年12月10日

■講演題目

「有機EL材料のフーリエ変換イオンサイクロトロン質量分析」

■講演概要

有機EL素子は、励起状態やラジカルカチオンに起因した発光層中での化学反応の進行によって劣化すると考えられています。しかし、劣化反応による生成物の量が極めて微量であるため具体的な劣化反応の特定には至っていないのが現状です。本研究では、超高分解能の質量分析が可能なフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量計(FT-ICR-MS)を有機EL素子の劣化解析に初めて適用することで劣化反応の推定を試みました。有機EL材料を異なるイオン化方法(LDI法及びESI法)を用いて質量分析を行ったところ、異なった質量スペクトルが得られました。このイオン化方法の違いによる生成物の違いを利用することで素子中で生じる劣化反応の推定が可能になることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

応用物理学会・信越支部 発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。研究するにあたり、ご指導頂きました村田英幸教授、技術サービス部 技術職員 宮里朗夫様、酒井平祐助教、ならびに研究室のメンバーに深く御礼申し上げます。受賞を励みに、これからも研究に精一杯取り組んでいきたいと思います。

平成28年12月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/12/14-2.html第47回J-BEANSセミナー「環境保護を目指した省エネ半導体デバイス作製の処方箋」開催

| 開催日時 | 平成29年1月16日(月) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 「環境保護を目指した省エネ半導体デバイス作製の処方箋」 |

| 講 演 者 | 応用物理学領域 教授 堀田 將 |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2016/12/06-1.html平成28年度 ナノテクノロジープラットフォーム公開講座「材料の微細加工のためのイオンビーム技術の基礎と実習」開催

本学では、地域社会へ開かれた大学を目指す一環として、下記のとおり公開講座を開講いたします。

| 日 時 | 平成29年1月19日(木) 10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 JAISTイノベーションプラザ |

| テーマ | 「材料の微細加工のためのイオンビーム技術の基礎と実習」 |

| 講 師 | 応用物理学領域 教授 富取 正彦 株式会社日立ハイテクノロジーズ、本学客員教授 八坂 行人 ナノマテリアルテクノロジーセンター 准教授 赤堀 誠志 技術サービス部 技術専門職員 宇野 宗則 水田研究室研究員 マレク シュミット |

| 内 容 | Gaに代表される液体金属イオン源を用いた集束イオンビーム(FIB)技術は、透過型電子顕微鏡用試料の作製や半導体製造用フォトマスクの修正など、様々な材料の微細加工に広く利用されている。また近年さらなる微細化に向け、電界電離ガスイオン源(GFIS)を用いたFIB技術が進展しており、本学にもH25年度に装置が導入され、H27年度からナノテクノロジープラットフォーム事業の登録装置として外部公開されている。 本講座では、材料の微細加工に有用なFIB技術を広く良く知っていただくことを目的として、FIBおよび関連要素技術の一つである電界イオン顕微鏡(FIM)の基礎を講義するとともに、GFIS-FIB(もしくはGa-FIB)装置を用いてビーム調整や微細加工の実習を行う。 |

| 対 象 | 企業・他大学等に所属する方で、FIB、GFIS-FIBについて学びたい、 あるいは本学のこれらの装置の利用を希望される方 |

| 定 員 | 5~7名程度 (先着順 定員に達し次第締切) |

| 受講料 | 6,200円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先等・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail またはFAXでお申し込みください。 ● 申込書はこちらから |

| 申込締切 | 平成29年1月10日(火)必着 |

| お申込・ 問合わせ先 |

北陸先端科学技術大学院大学 研究国際部 研究推進課 総括・企画係 TEL:0761-51-1896・1902 FAX:0761-51-1919 E-mail:r-soukatsu@jaist.ac.jp |

特別研究学生のトバイアス・ギルさんがRamsay Medalを受賞

特別研究学生のトバイアス・ギルさん(博士後期課程3年、応用物理学領域・高村(由)研究室、UCL-JAIST協働研究指導プログラム在籍中)がRamsay Medalを受賞しました。

Ramsay Medalは、University College London(UCL)のDepartment of Chemistryの博士課程最終学年で学ぶ最優秀の学生に1923年から毎年授与されてきた栄誉あるメダルです。メダルの名前の由来であるSir William Ramsayは、1887年から1913年まで同Departmentで教授を務め、1904年にノーベル化学賞を受賞した化学者です。

参考 https://www.ucl.ac.uk/chemistry/about-us/history/history-ramsaymedal

トバイアス・ギルさんはUCL-JAIST協働研究指導プログラムの一期生で、UCLのCyrus Hirjibehedin先生とJAISTの高村由起子准教授による協働研究テーマ「シリコン及びシリセン上の原子・分子スピントロニクス」のもとに選抜された学生です。

UCL-JAIST協働研究指導プログラムの詳細 http://www.jaist.ac.jp/ms/news/20120725-132457.html

■受賞年月日

平成28年7月1日

(メダルは11月に開催されるannual UCL Chemistry Department Dinnerにおいて授与)

■研究課題

「二次元材料シリセンの電子的・磁気的特性の制御」

"Controlling the electronic and magnetic properties of the two dimensional material silicene"

■研究課題概要

ケイ素版グラフェンと言える新しい二次元材料「シリセン」の上にケイ素や磁性を持つコバルトを蒸着し、それらの原子がシリセンと相互作用することでシリセンの電気的・磁気的な性質がどう変化するのかを走査トンネル顕微鏡を用いた実験から明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

To be awarded the Ewing prize, and Ramsay medal for best final year PhD student in the Department of Chemistry at UCL is a great honour. It is recognition of the fantastic work our collaborative team, from UCL and JAIST, has achieved. Our unique insights into the two-dimensional material silicene have only been made possible thanks to the guidance of both Dr Cyrus Hirjibehedin of UCL and Prof Yukiko Yamada-Takamura at JAIST. I owe a great debt to these two for their tutelage, and support over the past four years. I would also like to take this opportunity to thank the M3S centre for doctoral training in the Department of Chemistry at UCL, and the School of Materials Science at JAIST for their financial support. Finally, it has been a wonderful privilege to be part of the two institutes and I am sure many more great things will come from continued collaborations in years to come.

平成28年7月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/07/14-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

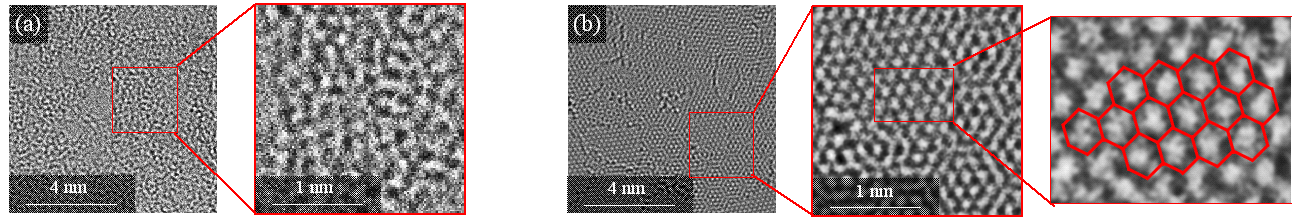

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html応用物理学領域の安准教授が村田学術振興財団の研究助成を採択

応用物理学領域の安東秀准教授が公益財団法人村田学術振興財団の研究助成を採択しました。

公益財団法人村田学術振興財団は、エレクトロニクスを中心とした科学技術の向上発展、及び国際化にともなう人文・社会科学的諸問題の解決に寄与するため、学術の研究に対する助成、学術的国際交流への助成等の諸事業を行い、わが国の学術研究の発展に寄与しようとするものです。

■採択期間

平成28年7月-平成29年7月

■研究課題

「NV中心ダイヤモンドロッドを用いた走査スピンプローブセンサーの開発」

■研究課題概要

ダイヤモンド中に存在する窒素-空孔複合体中心(NV中心)を走査型の磁場センサーとして用い、ナノスケールで磁気イメージングが可能な装置を開発する。特に、ダイヤモンドをレーザーカッティングの手法を用いて簡便に切り出す手法を考案すること。これを原子間力顕微鏡のプローブ先端に取り付け、共焦点顕微鏡と複合化し、簡便、且つ、高性能な装置を実現する。

■採択にあたって一言

この度は本研究助成に採択頂き、大変光栄です。村田学術振興財団および選考委員の皆様に御礼申し上げます。また、研究に貢献してくれている研究室メンバーに感謝いたします。

平成28年6月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/13-1.html