1. はじめに

皆さんは、発表用の資料作りというものを経験したことはあるでしょうか?

世の中では、人前で発表を行うための資料を作成しておく、なんてことが多々あります。

しかし一言で資料作りといっても、実際は面倒なもの。以前やった内容を思い返すために過去資料に目を通したり、場合によってはこれそのまま使っちゃおう……といったことを頻繁に行います。

そこで私たちは思いました。「過去の資料だけでなく、過去の資料作成時にボツにして消去した内容だって参考になるのではないか」と。

2. Knowledge Composter(KCT)

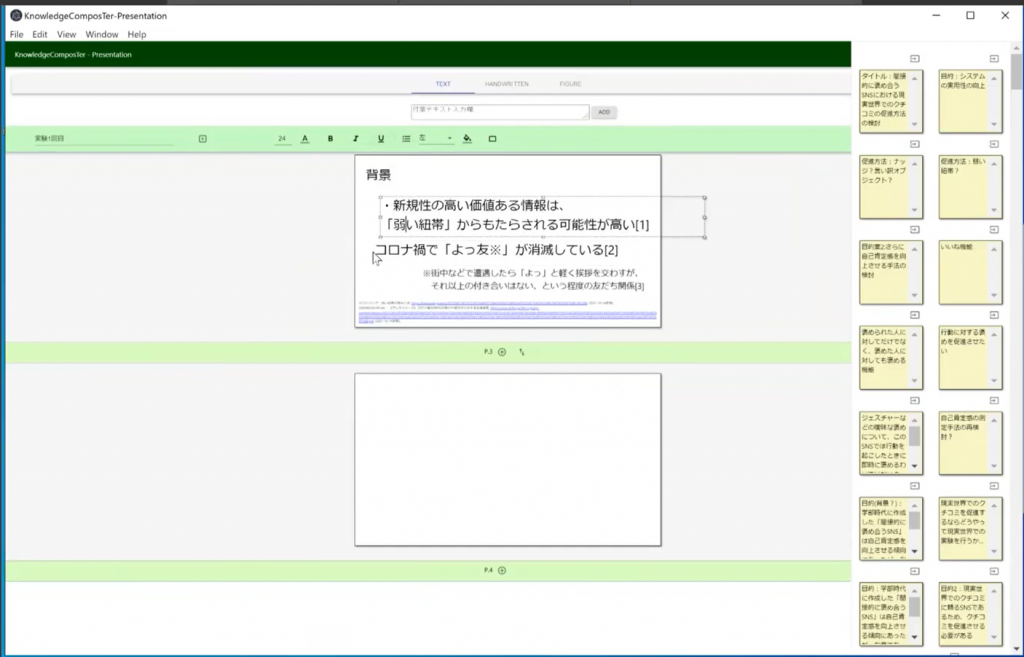

こうして作られたのが継続的な資料作成を支援するプラットフォームKnowledge ComposTer( KCT )です(注1)。このプラットフォームは書かれた内容を削除したものも含めて内部に記録する機能を持っています。

資料を作成しながら、左側の本文に書いた内容がメモのように右側のバーにコピーされて保存されます。本文からその内容を削除しても、メモは残り続けます。すべての過去の資料のメモは右側のバーに表示されており、上に乗っかっているインポートアイコンをクリックすることで直接資料に貼り付けることもできます (注2) 。

このツールを使って行ったのが、今回の実験「継続的創造活動における知識断片の再活用方法の分析」です。右に表示されたメモを「知識断片」と名付け、過去に生成された知識断片が資料作成の際、どのように使用されるのかを観察・分析しました。具体的な実験方法は以下の通り。

3. 実験

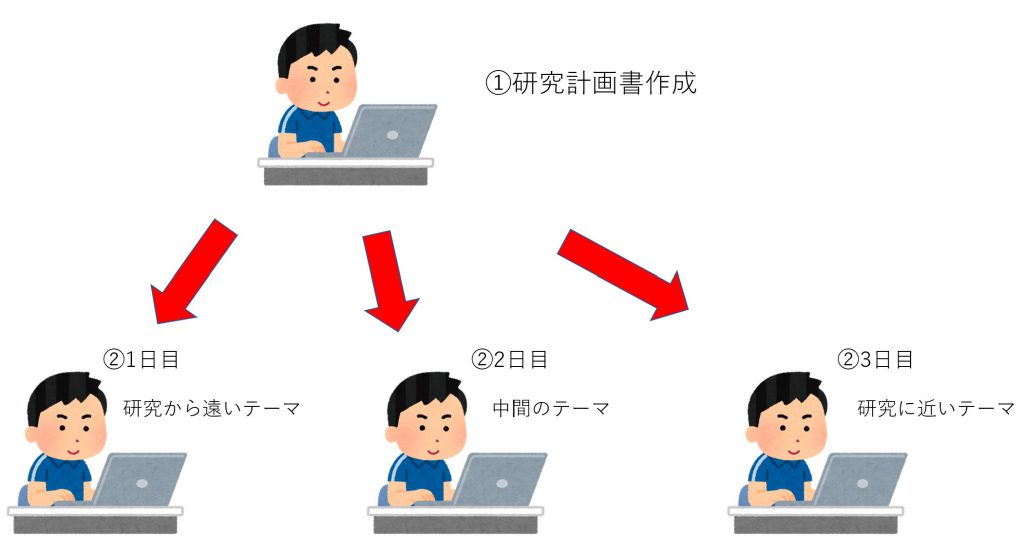

実験全体を2つのステップに分け、1つ目のステップで自由に資料作成をしてもらい、そこで知識断片を収集、2つ目のステップで、収集された知識断片を参考に資料作成をしてもらいました。1つ目のステップはそれぞれ自分の行いたい研究に関する資料を作ってもらい(学校の課題をそのまま流用)、2つ目のステップは3日間に分け、それぞれ1つ目のステップで作ってもらった資料から遠い・中間・近いテーマをこちらで提示し、資料を作ってもらいました。 ステップ2で複数の資料を作ってもらったのは、テーマの近しい資料ほど知識断片の再活用が多いと予想したからです。

4. 結果

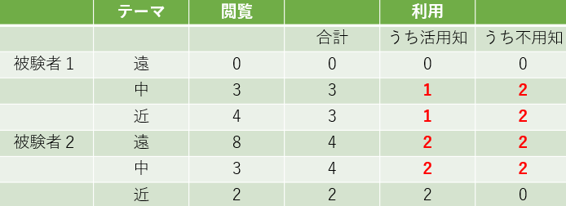

結果は、以上の通り。

このうち「活用知」は実際に資料に採用された知識断片、「不用知」は途中で消去され採用されなかったボツの知識断片を指しています。

見ての通り、一度いらないと思って捨ててしまった内容である「不用知」も「活用知」と同じくらい閲覧・利用されていることがわかります。

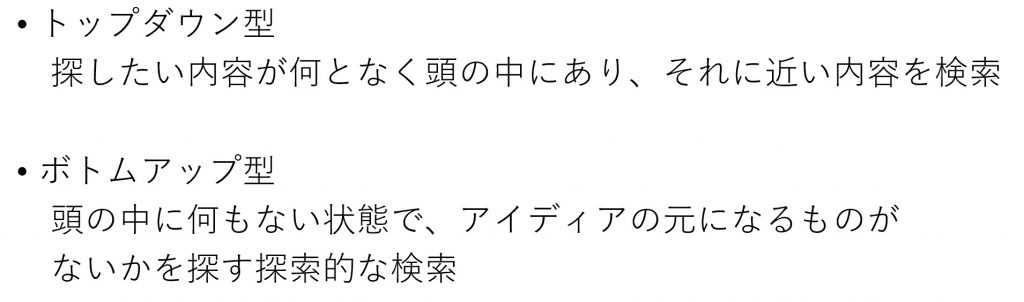

また、活用の仕方にも次の2種類があることが確認できました。

特に、「活用知」はトップダウン型による活用の仕方が多かったです。

※「不用知」はトップダウン・ボトムアップ両方の活用が見られました。

これからの展望としましては、今回の実験で得られた知見を元に、ユーザーの資料作成の段階に沿った知識断片を推薦するシステムの実装を検討しています。

(注1)Knowledge Composterはサイボウズ・ラボ生田氏が開発を進めているプラットフォームです。

(注2)Knowledge ComposTerには資料作成活動を幅広く支援すべく様々な機能を備えていますがここでは今回の実験に関係にある部分のみを紹介しています。

執筆者:佐藤