JAIST入試体験談

今後の受験生に向け、自分の2022年度入試における体験談を書いています。

※いろいろ失敗をしているので、反面教師だと思ってご覧ください。

JAISTを知ったきっかけ

自己紹介にもある通り、私は都城高専の専攻科から進学しました。

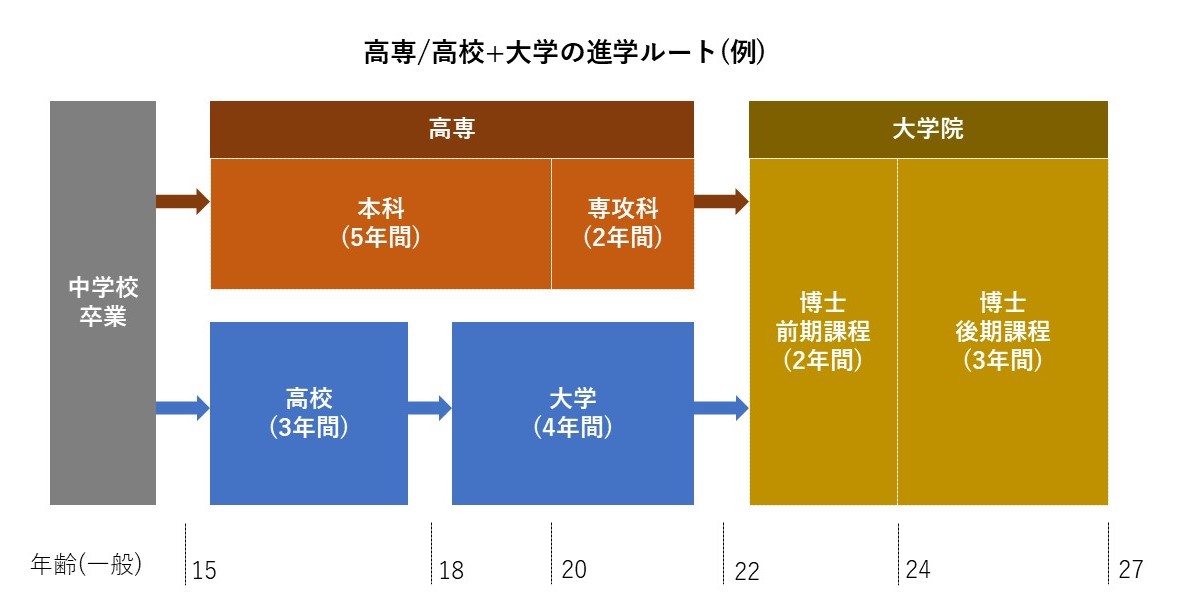

高専(高等専門学校)は、本科5年+専攻科2年で構成されていて、専攻科を修了し、「学士」の認定を受けることで大学院進学の資格が得られます(下図)。

私は大学院でロボット研究をしたいと考えており、一部の研究室でロボット研究が行われているJAISTについても名前程度は知っていました。

しかし第一志望は「K大学(工学系)」の大学院を志望しており、JAISTを受験するつもりはありませんでした。

JAISTを受験することに決定したのは、その大学院入試で不合格になってからです。詳細については次章で述べます。

他大学院入試に不合格

JAISTの前に受験したK大学は、内部進学率が高いものの出願倍率は1.05倍程度でした。

つまり、それに落ちた私は相当落ちこぼれということです。

自分としてはあまり触れたくないトピックですが、後学と自戒の意を込めて掘り返していきます。

まず、私の受験スケジュール(失敗例)について大まかに説明します。

受験スケジュール(失敗例)

- 5月ごろ:進学に決定する

- 5~10月:たまにWebサイトで研究室調査

- 11月:志望大学、志望研究室を決定(AIロボット関係)

- 12月:研究室訪問メールを送る

- 1月:研究室訪問の許可が下りたが、コロナの急拡大により自主キャンセル

- 2月:研究計画書を書き始める

- 3~4月:TOEFLを2回受験(MAX40点)、指導教員(高専)に推薦書を依頼

- 5月:入試出願、必要書類の提出

- 5~7月:試験勉強

- 7月初旬:一般選抜入試

- 7月下旬:結果通知(不合格)

専攻科1年

専攻科2年

このスケジュールには色々とツッコミ所があるのですが、最大の問題は①研究室訪問のキャンセル、②TOEFL受験、③試験勉強の3つでしょう。

それぞれについて問題点を挙げていきます。

- 圧倒的な「やり取り不足」

- 悪夢のTOEFL受験

- 勉強量について

本来であれば、専攻科1年の夏頃から教授との面談や研究室訪問を行い、研究室と十分な打合せを経たうえで自分の目標にあった研究室選択をするべきです。

研究室訪問はその基本であり、研究室の先生との面談、研究・設備紹介だけでなく大学の雰囲気を掴むうえで非常に重要なイベントです。

しかし私は研究室訪問を行いませんでした。

これは当時のコロナウイルス急拡大によるものなので弁解の余地はあるのですが、もっと早く研究室の依頼を出しておけばスケジュールの調整もできたと考えられます。

さらに、教授とのやり取りも面談1回と研究室訪問のお願いメール数本だけでした。この状態で面接時に「私はロボットの研究をやりたいです!」なんて言っても響くわけがないですよね。

※研究室によりますが、この「教授とのやり取り」が選考に大きく響くようです。

これから受験される皆さんは、特に希望研究室とのやり取りを密にするよう心がけましょう。

K大学院入試は英語試験がない代わりに、それに相応する英語検定の結果を出願時に提出する必要がありました。

通常であれば英語の勉強をして、TOEICを1回受ければいいだけなのでそこまで苦慮することではありません。

しかし、私はTOEICの約4倍の受験料がかかるTOEFL(1受験3万円強)を2度も受験する羽目になります。

これはTOEICの受験スケジュールを把握していなかったことが原因です。

TOEICは受験申込と結果通知の到着にそれぞれ約1か月を要するので、計2か月ほど余裕をもって受験する必要があります。

しかし私はTOEICについてほとんど知らなかったので、ボンヤリしているうちにK大学院入試の書類提出に間に合わなくなってしまいました。

英語検定書類がないと受験ができません。

私は慌ててK大学院の募集要項とETS(公式英語テストを扱っているNPO)のサイトを確認し、TOEFLであれば受験後1~2週間程度で結果が届くことを知りました。

TOEFLは2022年当時で3万3千円程度でありTOEICの4倍程度の高さでしたが、背に腹は代えられませんでした。

結局、少しTOEIC受験が遅れたばかりにTOEFL受験を余儀なくされ、かなりの金額を浪費することになりました。

ちなみに1回目の点数(32点)が低すぎると思ったのでもう一度受験しました(→40点)。

これ以来、「8点を3万円で買った男」と家族から揶揄されるようになります。

募集要項は早めに確認し、必要な検定について対策しておきましょう。

私が大学院の勉強を始めたのは試験の2か月ほど前からであり、それも血のにじむような全力の勉強ではなく、家に帰ってから高専の数学テキストや過去問を少し勉強する程度でした。

これでは、勉強の量も範囲も圧倒的に足りません。筆記試験ではもちろんボロボロでした(特に専門科目)。

筆記試験後の面接も、事前の自己分析の乏しさに加え、筆記試験でメンタルを抉られたことにより、思ったように話すことができませんでした。

完全敗北です。

これから受験する皆さんはこのようなことが無いよう、きちんと研究室調査と入試要項の確認を行い、計画的に大学院入試を進めましょう。

研究室訪問

JAIST、NAISTへの進学を検討

さて、K大学大学院に落ちた私は次の進学先を探さなければなりませんでした。

とはいえ、入試の時点で不合格を確信していたので、試験結果が出る前から研究室調査に集中することができました。

当初はK大学院の二次選考を受けるつもりでしたが、二次試験日が遅いこと(翌2月)、筆記試験で受かる気がしなかったこと、そもそもやりたい研究とかみ合ってなかったこと(論外)などの理由で消極的になっていきます。

ここで、初めてJAISTへの進学を真剣に考えるようになりました。

JAIST受験のメリットは、

- 筆記試験がない※

- TOEIC、TOEFLなどの英語力証明が必要ない

- 2次試験日が10月であり、他大学院よりも早く受けることができる

- ロボット系の研究室がある

※口頭試問はあるので最低限の専門知識は必須

また、同様の理由でNAIST(奈良先端科学技術大学院大学)への進学も考えるようになりました(NAISTではTOEIC/TOEFLの成績も選考に含まれる)。

研究室訪問・インターンシップ

1か月以上にもなる高専の長い夏休み(8~9月)を利用してJAISTとNAISTの研究室訪問を行いました。

研究室訪問の流れは次の通りです。

- 7月下旬:

JAIST…「いつでも大学院進学相談会」に申し込み

NAIST…「夏季インターンシップ」に申し込み - 8月初旬:

JAIST…オンラインの大学院進学説明会に参加、先生3人とオンライン面談

NAIST…ロボット系研究室の先生と面談 - 8月中旬~9月:

JAIST…対面オープンキャンパスに参加、研究室訪問

NAIST…インターンシップに参加、ROS演習を行う(2週間)

8月の中旬から9月は特に忙しく、JAISTを訪問した足でそのまま大阪のホテルに滞在しNAISTまで通っていました。このときは高専の集中講義も重なり、毎日課題や入試準備に追われて辛かったです…。

しかし、先生方と話したりインターンシップでロボット開発の演習を行ったりと、とにかく有意義な時間を過ごせました。また、自分の将来像や研究のイメージを鮮明にとらえられるようになり、それがJAIST入試でも有利に働いたと思います。

このような流れを経て、自分の興味と合致する研究に出会い、進学先をJAISTに決定することができました。進路についてご相談に乗ってくださったNAISTの先生方にも感謝申し上げます。

大学院進学では、実際に研究室を見に行くことを強くおすすめします。

入試準備

提出物

先述した通り、JAIST入試では筆記試験もTOEICも必要ないですが、「研究(希望)計画書」を提出する必要があります。

内容は、JAISTでやりたい研究についてA4用紙1枚分小論文を書くというものです。

様式などは本学HPにあるので確認してみてください。

実際の書類については公開してもいいのか定かでないため、ここに載せるのは控えておきます(許可がもらえたら掲載する予定です)。

ここでは、私が研究計画書を書くにあたって気を付けたことについて述べていきます。

研究計画書の作成スケジュール

まず研究計画書の作成スケジュールについてです。9月中旬の出願締め切りに合わせて、以下のようなスケジュールで計画書を作成しました。

- 7月中旬:研究室決定(研究室ガイド参照)、小論文の構成を考え始める

- 8月上旬:先生3人とオンライン面談、小論文で書くつもりのテーマについて話し、意見を聞く

- 8月中旬~9月初旬:小論文作成

- 9月中旬:出願締め切り前日に提出

文献調査

小論文の作成に当たっては、過去研究やジャーナル論文など、とにかく色々な文献を読みました。

特にお世話になったのが過去の受験生の体験談です。当時は「JAIST 入試 小論文」で何度調べたかわかりません。中には、実際に提出した小論文をアップしている記事もあり、とても参考になりました。

また、JAIST知識科学系の敷田先生が上げられている記事(研究計画書の書き方)は、先生側からの視点が語られており、自分の文章を客観的に読む助けとなりました。

小論文としての体裁も重要なので、論文の書き方に関する本も中古で何冊か買って読みました。

先人の知恵は本当にありがたいです。

ここで気を付けておきたいのは、過去の体験談に引っ張られすぎると内容がごちゃごちゃになってしまうということです。

私も最初の頃は、合格生の体験談をもとに小論文のテーマを探していたのですが、他人の真似をしているだけになってしまい薄っぺらい文章しか書くことができませんでした。

小論文の内容はあくまで「自分のやりたい研究」であり、あまりに色々な記事を読み漁ると迷走する恐れがあるので原点を忘れないようにしましょう。

小論文のテーマを決めるコツ

小論文のテーマを決めるコツは、JAISTの先生やOBの過去研究を調べることだと思います。JAISTの修士・博士論文はフリーで読めるものも多いので、自分の志望する研究室の論文を検索してみてください。

その中で心惹かれる研究があれば、それを発展させるような内容で小論文を書いていくと筆が進みやすいと思います。

そもそも、 研究というものは「過去研究にちょっと自分の意見・アイデアを添えてレベルアップさせること」であり、過去研究の調査は入念に行う必要があると改めて感じました。

また、逆に今までになかった研究を提案するケースも多いようです。

これは、研究シーズ(将来性のある研究)を見つけられなかった専門外の学生が、やむを得ず陥るケースです。

しかし、既存研究の真似をするよりは自分の想像力を表現したほうが良いテーマになる可能性が高いと思います。

試験で見られているのは学力や専門性だけではなく、やる気・将来性・コミュニケーション能力など様々あるそうなので、意欲的に研究に取り組む姿勢をアピールするのがなによりも重要だと思います。

発表スライド

続いて発表スライドについてです。

JAIST入試のメインイベントとして、7分の口頭発表と23分の口頭試問(発表に対する質問含む)があります。

口頭発表は小論文の内容についてであり、Power Pointなどを用いたスライド資料を使用することができます。

スライド資料も許可が下りたら資料を掲載するつもりですが、ここでは作成の流れについてのみ説明していきます。

まずスライド作成に着手した時期ですが、本格的に取り組んだのは小論文が完成してからです。

それ以前からスライド作成を行ってはいたのですが、小論文が気にかかってほとんど進みませんでした。

スライド資料の枚数は15枚程度で、一枚約30秒程度の内容です。

スライドの書き方については、インターネットの記事も充実しているので参考にしましょう。

個人的に気を付けたポイントは、

などです。

まず1についてです。

スライド作成時には、基本的な構成(研究概要、研究動機、研究方法、予想結果など)が決まっていたので、その通りの順番でスライドを作成しました。

スライドはページが分かれているため、一目で構成を把握しづらいという面がありますが、小論文の骨子に従えば論理的なスライドが作成できます。

そして、小論文に盛り込めなかった内容(研究への熱意、社会貢献性など)を適所に入れ込みました。

続いて2についてですが、これは特に気を付けたポイントです。

面接官の先生は志望学科(情報科学系or知識科学系)からおそらくランダムに選ばれるため、全く専門外の先生に発表する可能性も高いです。そのため、専門用語を並べ立てたスライドは絶対に避けましょう。

※逆に、面接官がその道のプロフェッショナルだったりすると、口頭試問でその専門用語の定義や内容について質問されることがあります。自分の知識に絶対の自身がない限り、みだりに専門用語を使うべきではないと思います。

最後に3についてですが、当然かつ難しいことだと思います。

私の場合、小論文を書くにあたって様々な文献を調べていたので、「アレもコレも話したい!」という気持ちが出ていました。

しかし、発表時間内に全部盛り込むことは不可能だったので、本当に重要なこと以外はできるだけ削ぎ落しました。

これは少しもったいなく感じましたが、かえって読みやすさが向上し、いいスライドを作成するのに役立ったと思います。

考えてみれば、相手は一流の研究者の方々ですから全てを伝える必要はありませんし、少し情報が足りないくらいのほうが、その後の口頭試問の話題になりやすいという利点もあります。

メインの発表は情報を削減して分かりやすくし、関連研究や補足情報などは巻末資料として発表スライドの後に作成しておくといいでしょう。

発表練習・口頭試問対策

スライドの作成後は、とにかく発表練習を繰り返し行っていました。

読み上げてみると、読みにくい部分や分かりにくい説明などスライドの粗が見つかり、何度も修正しました。

高専の指導教員や友達、家族にも発表を聞いてもらい、細かいところまでアドバイスをもらいました。

反省点は、入試ギリギリまでスライドの微修正を行っていたため、発表時間の調整が不十分だったことです。これはかなりの不安因子だったので、発表前2、3日は発表の調整程度にとどめ、スライドは極力いじらないほうがいいと思います。

また、口頭試問対策として専門用語の定義をしっかりと調べたり、関連研究の研究手法などについて調査したりしました。

口頭試問の結果については次章で述べます。

入試内容

概要

2022年度入試はすべてオンライン(Webex)で行われ、私は高専のWEB面談室を借りて参加しました。極度のあがり症で、中学生のときに軽い面接練習で過呼吸になったこともある私にとって、オンライン面接は非常にありがたかったです。

面接30分前にWEB接続テストがあり、JAISTの事務の方と面接会場・面接手順の確認を行いました。

私はインターネット接続がうまくいかず接続テストに少し遅れてしまいました(接続テストがあって本当に良かった…)。

スライド発表

面接官は第一志望研究室の教員を除く情報科学系の先生3人で、一人は外国の方でした(3人は同部屋に座っており、結構遠くいるように見えました)。

オンライン接続後、すぐに発表を始めるように言われ、試験が開始されました。

スライド発表は、少し緊張で声が震えていたものの、概ね練習通り進行することができ、6分40~50秒程度で発表を終えることができました。

口頭試問

スライド発表後はすぐに口頭試問に入り、研究計画や専門科目に関する質問を受けました。

覚えている質問は次のようなものです。

研究計画に関すること

- 聞いている限りでは、パラメータを変えて実験するだけのように感じるが、どのような意義があるのか

- 物体同士の衝突の際に微小なずれが生じ、理論とシミュレーションの間で齟齬が起きると思うがどのような対策を考えているか

- 関連研究では、どのようなアプローチで研究が行われているか

- 研究計画について、希望研究室と打合せを行ったか

専門科目に関すること

- ラグランジュの運動方程式は、ニュートンのそれと比べてどのような利点があるか

- 行列が逆行列を持たなくなるのは、どのような場合か

- 行列式がゼロとなるような行列をひとつ挙げよ

その他

- 英語で自己紹介をせよ

- (↑できなかったため)JAISTで希望する研究の題目を英語で述べよ

ざっとこんな感じです。

文字に起こすと結構鋭い質問が多いように感じますね。

私の場合、かなり具体的なところまで研究計画を立てていたので、同様に具体的な質問が多かったのかも知れません。アドリブではありましたが、過去研究をたくさん調べた甲斐があり、スムーズに答えることができました。

研究計画以外は、過去の受験生の体験記事と同様の質問がほとんどであり、問題なく答えられたと思います。

行列式などの問題は手持ちのホワイトボードを使って説明しました。

一つ予想外だったのが「英語で自己紹介をせよ」で、想定していなかった私は頭が真っ白になり、ほとんど単語を発することができませんでした。名前と都城高専出身であること以外何も言えなくなった私に、先生たちは苦笑いだったと思います。

あとで調べなおすと、この質問も体験記事に載っているのが見つかり、単純に私の対策が甘かっただけなのだと分かりました(そもそも自己紹介もできない英語力が問題…)。

とにかく、英語での自己紹介以外はそれなりに応対することができたので、一抹の不安を抱えながらも自信をもって合格発表を待つことができました。

合格後

合格発表はオンラインで、WEBページに掲載されていました。

確認時は寝起きでしたが、それでも相当緊張していたと記憶しています。

結果は合格でした。

K大学院受験から多方面に迷惑をかけまくっていたので、本当に肩の荷が下りる感じでした。

その後は再びJAISTの先生とメールでやり取りし、「研究室配属前内定制度」を利用して第一志望の研究室にいち早く内定をいただきました。

※当初はK大学院の二次募集も受けるつもりでしたが、合格によって気が緩んでしまい受けませんでした(こういうところが自分の欠点だと思います)。

合格後は色んな人にお祝いをされて、その度に進学先の「北陸先端科学技術大学院大学」を復唱しまくりました。

その名前を知っている人が全くいなかったので一時は不安になりましたが、現在はJAISTに進学して良かったと感じております。

以上が私の受験記です。

まとめ

私が大学院受験をして学んだことは、「大学院受験は1年以上前から始まっている」ということです。

特に内部進学ではない場合、早め早めの準備が非常に重要であると認識しました。

大学院の先生への相談や、進学に向けた勉強などは早いに越したことはないので計画的に実行しましょう(さもないと私のようにお金も時間も大量に浪費することになります)。

(TOEFL×2、JAIST訪問、NAISTインターンシップ、受験料など諸々で30万くらい使ってます…)

ここまで読んでいただきありがとうございました。本記事が前途ある受験生の一助になると嬉しく思います。

TOPに戻る