謝 浩然 准教授

JAISTにて知識科学の修士号、博士号を取得。東京大学情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻にて研究員、特任助教を務め、 2018年にJAISTに着任。助教、講師を経て2023年4月より現職。専門はコンピュータグラフィックス、ユーザインタフェース、人間拡張。

謝浩然准教授は、東京大学での研究員、特任助教を経て母校JAISTに戻り、現在は創造社会デザイン研究領域で「人間中心AI研究室」を主宰しています。

研究者としての原点は、少年時代に夢中になった『ドラえもん』。人間(=のび太)が、人の能力や創造性をより豊かにする生成AIやロボット(=ひみつ道具)を使って活躍する―。そんな人間とAIが共生する未来を目指し、研究を進めています。

人間を真ん中に考える「人間中心AI研究室」

テキストや映像、動画などのコンテンツを生み出す生成AI、あるいはAI技術を取り込んだロボットなど、AIはソフトウエアの面でもハードウエアの面でも目覚ましく進化しています。AIを活用することで、私たちの生活はより便利で効率的なものになっていますが、同時に、人間が担っていた仕事がAIに奪われるのではないか、AIが人間に取って代わるのではないか、といったことが懸念されています。

私たち「人間中心AI研究室」では、人間の能力をAIに置き換えるのではなく、人間を真ん中に考え、人間が目的を達成できるAIシステム、あるいは人間の能力を拡張、強化するようなAIシステムをつくるという方針で研究を進めています。

人間とAIが共生する未来の課題を解決するためには、異分野融合が欠かせません。JAISTは「知識科学系」「情報科学系」「マテリアルサイエンス系」の3つの学修分野を有していますが、当研究室では、知識科学系と情報科学系の2分野をカバーし、さらにはマテリアルサイエンス系の研究室とも連携し、複数の研究分野にまたがって教育と研究を行っており、国内外の研究機関との共同研究を通じて、画像・動画生成、アニメ制作、建築デザイン、ロボティクス、考古学等の多岐にわたる分野において、人間中心AIに関わる世界トップレベルの成果創出を目指しています。

手描きスケッチからコンテンツを生成 誰でもクリエイティブになれるAIを実現

本研究室は、知識科学系と情報科学系に分かれ、それぞれ異なる切り口の研究トピックを扱っています。

知識科学系では、人間の能力を拡張させるインタフェースを主なテーマとしており、人間の能力を「身体能力」「作業能力」「知的能力」「創造能力」の4つに分け、それぞれにアプローチしています。

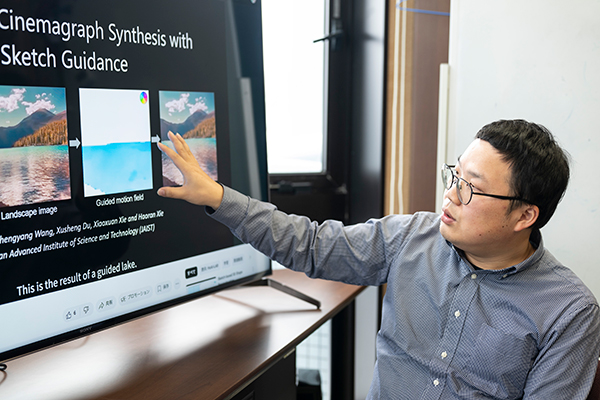

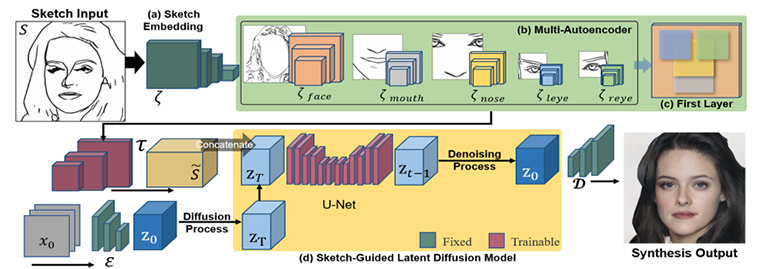

たとえば人間の創造能力を高めるため、画像生成AIにより手描きのラフスケッチからさまざまなコンテンツを制作する技術を提案しています。簡単な“顔”を描くだけで、プロ並みのアニメイラストを生成したり、リアルな顔に変換したり。あるいは線画から建築や自動車などの3Dモデルを生成したり、煙や水など流体の複雑な動きを表現したり。アニメ制作会社や他大学との共同研究を通じ、誰もが創造性を高め、手軽にコンテンツを制作できるインタフェースを研究開発しています。

人間の身体能力を高める技術としては、生活の動作を補助する“第3の腕”や、感情を表現し、必要なときには腰掛けられる“しっぽ”の開発に取り組んできました。ロボットを自らの身体の一部として取り込み、身体機能を拡張するようなイメージです。これらの研究提案を通して、人間とロボットとの境界が曖昧になった、人間と技術の新しい共生のかたちを提案しています。

「制御可能」「予測可能」「能力拡張」 人間中心生成AIのアルゴリズムを開発

情報科学系では、人間中心生成AIという新たな研究トピックスに挑戦し、アルゴリズムを研究しています。

重要なのは、生成AI技術が人間に対して有効かつ倫理的にアシストし、人間の能力を拡張し、目標と意図に合致する方法で価値を提供するということです。生成AI(特に、画像・動画生成)のモデルには、AIが人間の指示に従うこと(制御可能)、人間が想像していたものがアウトプットされること(予測可能)、単純にAIを利用してコンテンツを生成するのではなく、人間の能力を拡張できること(能力拡張)の3つの要素が求められます。こうした点を踏まえ、前述のような手描きスケッチから多様なコンテンツを生成するアルゴリズムを研究、提案しています。

スケッチからリアルな顔を生成

大学の研究室では、特定の専門分野に焦点を当て、より深く研究を行うことが多いと思います。しかし私としては、研究に深さと広さの両方を求めていきたい。人間中心AIを深掘りすることで、さまざまな分野での展開が可能になりますし、学生が探求したいことを見つけ、実現できるようサポートすることによって、結果的に研究に学際的な広がりが生まれている側面もあります。

人間にとって、より良い方向に未来を導いていく

AIが進化する中で、人間と同じように自律的に思考し行動する AIモデルも登場しています。また特定の領域で人間以上の能力を発揮するAIも存在します 。人間にとってAIはもはや便利なツールではなく、友人、あるいは頼れる相棒だと言えるでしょう。これからは人間と共生、協働するAIのあり方を検討し、人間とAIの新たな関係性を模索していくことが重要になります。

大学の研究室は、資金面などのリソースの面で大企業の研究機関にはかないません。しかし大学だからこそできることはたくさんあります。人間中心AIの研究はそのひとつです。ビッグデータを活用して大きな利益を生み出す代わりに、複雑で曖昧な人間を理解し、人間にとってより良い方向に未来を導いていく。そんな研究を追求していきたいと思っています。

令和7年3月掲載