上田 純平 准教授

2012年京都大学大学院人間・環境学研究科 博士課程修了。京都大学 人間・環境学研究科 助教を経て、2022年4月より 本学に着任。専門は固体化学、無機化学、光化学、ガラス。

身のまわりを見渡すと、室内照明やテレビ、スマホのディスプレイなど、多くの発光デバイスがあり、そこに使用される白色LEDには蛍光体が使用されています。この蛍光体は、発光イオンとこれを収容するホスト結晶から構成され、外部からの光エネルギーを吸収し、別の波長の光に変えて放出します。発光イオンの種類や濃度、あるいはホスト結晶の組成を変えると、蛍光体の光物性は大きく変化します。上田研究室では、これらの光物性を支配する要因を詳細に調査・特定し、望んだとおりの光機能を有する固体材料をデザインしています。

光エネルギーを蓄え、光り続ける「長残光蛍光体」

私たちの研究室では、光機能性材料、特に蓄光材料、長残光蛍光体と呼ばれる材料の研究に注力しています。通常の蛍光体は光を当てているときに発光しますが、長残光蛍光体は光エネルギーを電子というかたちで蓄え、この電子が室温における熱エネルギーにより徐々に放出されることで、数分~数日の時間スケールで光り続けます。時計の文字盤や、非常口を示す避難誘導標識に使われているので、皆さん一度は目にしたことがあると思います。

長残光蛍光体の歴史においては、1993 年、根本特殊化学株式会社が、放射性物質を一切含まず、長時間発光する材料の開発に成功し、ブレイクスルーをもたらしました。以降30年に渡って研究が進み、現在はどのようなホスト結晶と金属イオンを組み合わせれば長く残光するのか、あるいはどんな色に発光するのか、といったメカニズムが明らかになりつつあります。私たちの研究室では、蛍光体の光物性と構造を調査・特定し、長残光蛍光体をはじめとする新たな光機能性材料の開発に挑戦しています。

基礎と応用の両輪で研究を推進

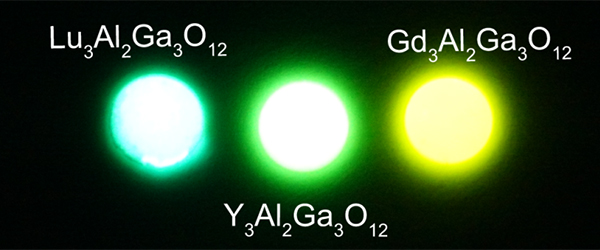

これは私たちが開発した材料のひとつです。透光性セラミックスの作製に成功したことで、サンプル全体で蓄光し、従来の長残光蛍光体に比べて強い残光を示します。

このサンプルは緑色に光りますが、材料を構成している元素の種類を変えることで、発光色や残光時間を自由に制御できます。残光時間と残光輝度を両立する道筋も見えています。

残光色の制御

発光イオンには希土類元素、いわゆるレアアースを使用していますが、代替材料を検討して安く作製できるようになれば、太陽光で蓄光され夜間発光し続ける省エネ材料として、路面標示や縁石などへの応用も現実的になります。

蓄光材料は、応力や超音波、静電気でも発光することが分かっています。応力で電子を蓄える応力発光体という機能性発光材料もあり、研究の裾野は広がっています。

一方で、長残光蛍光体においては、電子を蓄えるトラップ種はどこなのか、トラップの深さはどれくらいなのか、イオンの価数は変化するのか…、といった論争が続いています。私自身はこうした現象の機構解明にも非常に興味があり、基礎研究と応用研究をバランスよく進めていきたいと考えています。

基礎物性的な研究の直近のトピックスとしては、電子ではなく電子が抜けたホールを利用してオレンジ色の残光を開発し、2023年8月に論文を発表しました。電子移動のメカニズムとは異なる、ホール移動に拠る蛍光体ということで、新たな材料開発を切り開く前例になったのではないかと考えています。

「光らない材料」から光り続ける蓄光材料を開発

長残光蛍光体は、学生時代に出会ったテーマで、以来一貫して取り組んでいます。私の研究人生のひとつのターニングポイントになったのは、助教に就任したばかりの2012年頃のことです。白色LED蛍光体の研究に関連して、青色を効率的に吸収し、黄色に発光する蛍光体の開発を進めていたところ、少し組成を変えると全く光らない材料ができました。わずかな化学組成の違いで光らなくなる不思議な現象に興味を持ち、そこから「なぜ光らないのか?」の研究が始まりました。この消光のメカニズムを実験的に証明するとともに、蛍光体のデメリットである消光プロセスを逆手にとって、新たな蓄光材料を開発した経緯があります。同時に、残光蛍光体はトライ&エラーで偶然発見されるものではなく、意図的に設計できるものであることを示すことにも成功しました。

コミュニケーションとディスカッションを通じて新たな気づきを得る

当研究室は2022年4月にスタートしたばかりの研究室です。メンバーはまだ少数ですが、週1でゼミを行い、また普段からコミュニケーションを取り合って、学生間あるいは教員とのオープンなディスカッションの中で新たな気づきが得られる環境づくりを大切にしています。

私自身にとって、また学生にとっても、自ら作製したサンプルがさまざまな色で光り輝くということがこの研究の魅力の一つになっています。特殊な測定を行わなくても、自分の目で見て、すぐに物性を確認することができます。ただし光って終わりではなく、なぜ光るのかという物理に取り組む必要があるのは言うまでもありません。

学生の皆さんには失敗にこそ目を向けてほしいとも思います。一見、失敗のように思える結果も、研究室全体で共有することで、価値ある何かを発見できることもあります。

令和5年3月掲載