結晶が成長する様子を観察してメカニズムを探る

次世代シリコン太陽電池研究室

Laboratory on Next-Generation Silicon Photovoltaics

講師:前田 健作(MAEDA Kensaku)

E-mail:

[研究分野]

結晶成長、太陽電池、非線形光学

[キーワード]

その場観察、結晶粒界、双晶

研究を始めるのに必要な知識・能力

学部や高専で習う基礎的な物理や数学の知識

思い込みで実験結果を判断せず、公平な視点で研究に取り組む姿勢

この研究で身につく能力

研究活動を通して、実験装置(ガス制御機構、加熱機構、顕微鏡など)の使い方やデータの収集と解析方法が身につきます。

また、定期的なゼミ活動や随時のディスカッションを通して、コミュニケーション能力や問題解決能力が鍛えられます。

失敗と思えるような実験から新しい発見が生まれることはよくあります。普通は気付けないような特徴を注意深く読み取る力や俯瞰的かつ合理的に考察する力など、修了後に社会で活躍する際にも役立つ能力を鍛えて欲しいと願っています。

【就職先企業・職種】 製造業など

研究内容

エレクトロニクス、オプトエレクトロニクスの発展を進めるには、材料となる結晶の高品質化や高性能化が不可欠です。結晶とは原子が規則正しく整列した固体であり、融液や溶液などの環境相から徐々に大きく成長することで形成されます。「成長」という言葉は主に生物に対して使われますが、立派な人間に成るには成長過程が重要であることと同様に、高性能な結晶を得るには成長過程が重要となります。この成長過程を注意深く観察することでメカニズムを解明し、高機能結晶を育てる技術を開発します。

1.薄膜多結晶シリコンの形成過程のその場観察

太陽電池の基板材料には半導体のシリコンが広く用いられています。薄膜多結晶シリコンはガラス基板上の非晶質シリコンにパルス光(フラッシュランプアニール光)を当てることで作ることができ、インゴットを薄くスライスして作る結晶基板よりも生産性とコスト面で優れています。非晶質シリコンが多結晶化する過程を観察することで、太陽電池の劣化の原因となる組織の形成機構を解明し、その形成を抑制する技術を開発します。

2.レーザー波長変換素子(周期双晶結晶)の作製

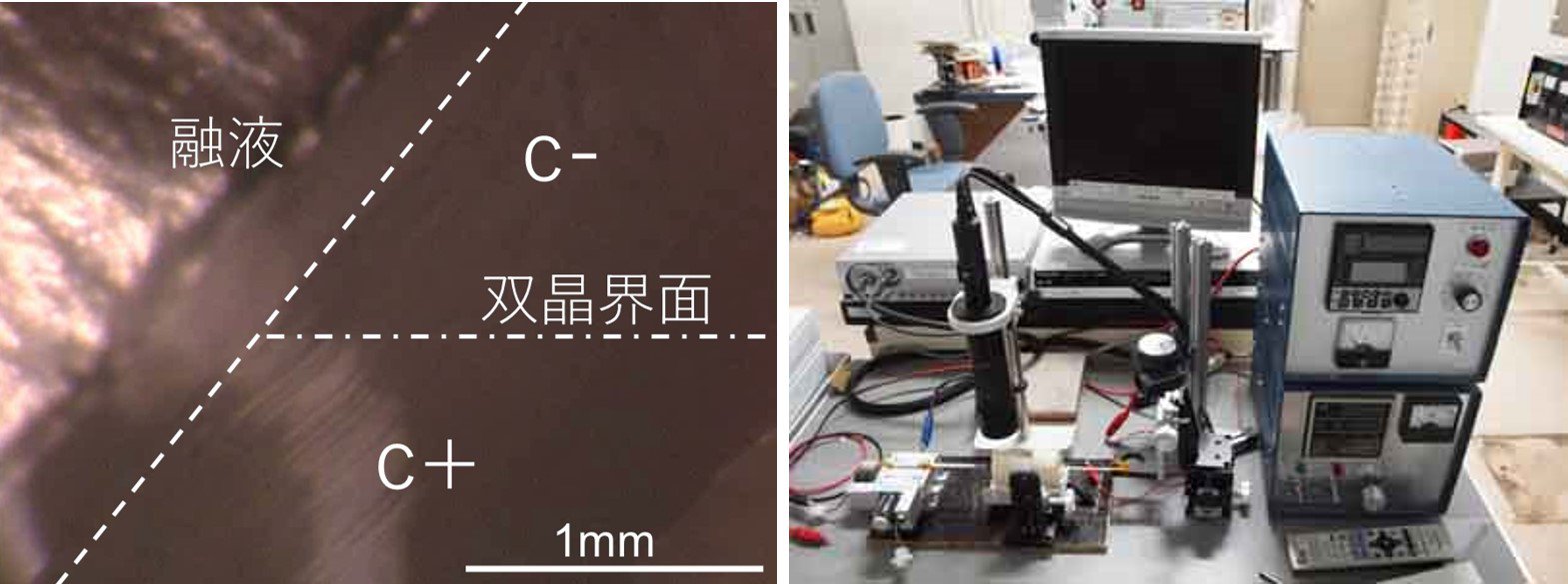

Li2B4O7の双晶成長過程(左)、顕微鏡観察炉(右)

半導体リソグラフィの極微細化やレーザー加工の超高精度化に伴い、高エネルギー効率で小型の全固体レーザー光源の短波長化が求められています。全固体レーザーは固体レーザーを非線形光学結晶により波長変換することで実現でき、光源にガスを用いるよりも安定で小型な装置となります。

非線形光学結晶の分極を周期的に反転することで変換効率を向上でき、強誘電体に電界印加することで生産されています。本研究では非強誘電体においても周期構造を導入するために、双晶形成を用いた反転技術の開発に取り組んでいます。

3.化合物半導体の融液成長過程の観察

シリコンSiは地殻中で酸素に次いで2番目に多い元素であり、単結晶シリコンは半導体デバイスの基板材料として世界中で広く生産されています。化合物半導体(InSb, GaSb, GaAsなど)の生産量は少ないですが、これからのエレクトロニクスの発展に無くてはならない結晶であり、単結晶育成技術の開発は重要です。結晶が成長する様子を観察して、双晶や粒界などの欠陥がどのように形成されるのか、そのメカニズムを解明することを目指しています。

主な研究業績

- K. Hu, K. Maeda, H. Morito, K. Shiga, K. Fujiwara, In situ observation of grain-boundary development from a facet-facet groove during solidification of silicon, Acta Materialia, 153, 186(2018).

- K. Maeda, A. Niitsu, H. Morito, K. Shiga, K. Fujiwara, In situ observation of grain boundary groove at the crystal/melt interface in Cu, Scripta Materialia, 146, 169(2018).

- K. Maeda, S. Uda, K. Fujiwara, J. Nozawa, H. Koizumi, S. Sato, Y. Kozawa, T. Nakamura, Fabrication of Quasi-Phase-Matching Structure during Paraelectric Borate Crystal Growth, Applied Physics Express, 6, 15501(2013).

研究室の指導方針

研究活動は自主性を重んじる方針で、学生自身の発想が研究に活かせます。毎朝一度、研究室メンバー全員が集まるミーティングを行い、その日の各自の活動を報告します。ミーティングでは、簡単な研究の相談もでき、メンバー間のコミュニケーションも十分行えるシステムです。当番の学生が文献紹介を行う勉強会では、細部にわたる質問への回答が求められ、しっかりとした基礎学力が身につきます。学術会議などでの外部発表は、積極的に行います。また、博士前期課程期間中に、英語の論文を執筆し投稿できるよう指導します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/ohdaira/