|

|

|

|

| いかにプロセッサを小さく作るか―。半導体の集積化・高密度化を皮切りにスタートした“ナノスケール”をキーワードとする研究。21世紀には半導体産業だけでなく、あらゆる分野においてミクロ化が進み、ナノスケールを操る技術“ナノテクノロジー”の時代となることは必至と言われている。原子・分子のレベルで材料やデバイス、産業機器を開発するという状況が来るのも、そう遠いことではないだろう。 |

「原子や分子一個一個が見える、ということがサイエンスとして重要なのです」。 ここ富取研究室では、走査型トンネル顕微鏡によって、原子・分子を見るということを出発点として、ナノテクノロジーへのアプローチを試みている。(※1) |

|

|

| 走査型トンネル顕微鏡:Scanning

Tunneling Microscope(以下STM)とは、簡単に言えば、100万倍〜1000万倍の倍率で材料表面の原子配列を見ることができる顕微鏡である。その原理は、ちょうど指でモノの表面のざらつきをなぞって知覚するように、ミクロの針(探針)が材料表面をなぞって原子の凹凸を描き出すというもの(※2)。原子配列を実際に見て新たな材料やデバイスの創出を狙うという面から、こうした顕微鏡の需要は高まっているという。(※STMの原理の詳細についてはインタビュー参照) 「見えるものが原子スケール。それが非常に衝撃的でした」。学生時代、学術雑誌で走査型トンネル顕微鏡の記事を読み強烈なショックを受けたという富取助教授は、以来のめり込むようにSTMの研究開発に没頭してきた。 |

現在は、顕微鏡自体の研究開発もさることながら、STMを駆使した材料の開発が、富取研究室の大きなキーワードとなっている。 |

|

|

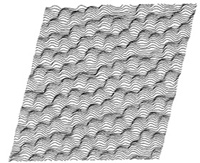

下図はSTMを使って得られたシリコン結晶表面の原子の配列像である。探針が試料表面をなぞる様子を表した線画であり、盛り上がっている部分がシリコン結晶表面の1原子にあたる。

このデータをさらにコンピュータで処理すると、原子の規則的な配列が分かる。

|

「このサイズは約100nm。STMを使えばざっと100万倍から1000万倍の倍率で表面の原子が見えるわけです」。 シリコン表面の乱雑な原子ステップ凸凹は、半導体の作成プロセスにおいては望ましくないものである。しかし結晶成長や吸着の起点でもある原子ステップは、その配列を制御することによって新しい半導体テクノロジーを生みだす可能性を秘めている。 「STMを使えば表面に原子が並んでいる様子が見える。なおかつ、全体としてどう傾いているか、どんな凸凹があるか、手にとるように分かるのです。ですからこれを電子デバイス設計の手がかりとすることも考えられます」。 |

|||

|

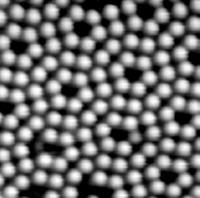

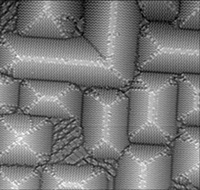

| 「規則的に並んでいる結晶をナノスケールで加工して、三角形、四角形と形を変えると電子的な特性ががらりと変わる可能性があります」。助教授の言葉どおり、半導体におけるナノテクノロジーとは、結晶のサイズや形状をナノスケールで小さくしていくと、光や電流、応力などに対する反応が一変するというものである。シリコンを使った電子デバイスは、規則的に並んでいる結晶に不純物を入れると変化する電気の特性をうまく使った成功例である。また結晶の粒径を少しずつ変えればさまざまな色を作ることが可能であるところから、ファンデーションなど化粧品産業にも応用されている。 さらに、シリコン結晶にゲルマニウムを付着させると、ゲルマニウムに独特の形状が出てくることも分かっている。富取研究室ではこれをうまく制御することで新しい電子デバイスの創出をねらっている。次の図は、シリコンの結晶上にゲルマニウムをつけたもののSTM像である。 |

「このときに表面がどう変わるか。あるいはゲルマニウム膜がどう成長していくか、ということも見えるのです。これはSTMによって初めて詳細まで分かるようになってきたと言ってもいいでしょう」。今後さらに、原子スケールでの表面観察加工に、STMが大きく貢献していくことが期待されている。 |

||

|

| STMは電流、つまり電子の流れを測って表面をなぞるように描きだす顕微鏡である。そこで形だけでなく電子がどういう状態(エネルギー状態)にあるのか、ある程度解析することも可能である。 発光ダイオード(※3)は、電子を高いエネルギー状態から低いエネルギー状態に落とす際に、その差分のエネルギーが光となって外に出てくるものである。 |

このように材料においては、電子のエネルギーの高低は非常に大切なファクターになる。STMを駆使すれば、電子の状態を見ながら科学的に全く違うエネルギー状態を作ってやり、それをデバイスとして使うことが可能になるという。 | |

|

| ナノスケールで材料を評価していくことが重要になりつつある今、走査トンネル型顕微鏡はそのニーズに十分応えられる能力を備えている顕微鏡であると言えるだろう。 助教授はさらなる課題に寄せる熱意を語ってくれた。「原子の並びも電子の状態も分かる。でも実は組成は推論でしかない。例えば、さきほどの試料でシリコン表面にゲルマニウムを蒸着したので、表面に付いているのはゲルマニウムだろう、という推論です。表面解析の面からこれが本当にゲルマニウムかどうか調べてみたいという欲求があります」。 |

STMを使った研究について、富取助教授はある雑誌でこう述べている。 「・・・とにかく、“ものを見る努力”をたゆまぬものとし、像が意味するところをいつも問い続ける姿勢がもっとも大切であり、そうすることによってのみ、自然はその本質をかいま見せてくれるはずである。一見もっともらしい像には、常に謙虚な意味で疑問を持ち、可能な解釈を考えつづけることが科学的だといえるのではないだろうか」。この言葉からはあくまで科学的なアプローチで研究に望む姿勢を窺い知ることができるだろう。STMの研究開発、また日本におけるその普及に大きく貢献した富取助教授。今後はSTMの機能を駆使した材料の創出に大きな期待が寄せられている。 | |

|

|

『顕微鏡小史』 ■光学顕微鏡 17世紀に発明。学校の授業などで使用されるような対物レンズと接眼レンズからできた顕微鏡。倍率は2000倍程度が限界。 ■電子顕微鏡 1938年に試作に成功。薄く切った試料を通り抜けた電子を検出する透過型と、試料表面に電子線を当てて二次電子を検出する走査型がある。 ■電界イオン顕微鏡 FIM: Field Ion Microscope 1951年に発明。針状の試料表面でイオン化したガスを投映して像を得る。この顕微鏡により人類は初めて原子を観察することに成功した。 ■原子間力顕微鏡AFM: Atomic Force Microscope 1986年に発明。てこの先端に取り付けられた探針と、試料表面との間に働く力によって、てこが曲がる。この曲がりを測りながら探針を走査して像を描き出す。STMと同じ走査型プローブ顕微鏡に分類される。 ■アトムプローブ電界イオン顕微鏡 A-P FIM: Atom-Probe Field Ion Microscope 1968年に発明。電界イオン顕微鏡に質量分析器を取り付けたもの。原子の同定ができる。 |

|

|

<走査型トンネル顕微鏡 STM>

|

|

|||||||||||||||

|

|