|

|

||||||

| ▼分子レベルで物質を見分ける、 ふしぎな特性。 ゼオライトは、極めてふしぎな物性を有する無機物質である。“ふるい”を思い浮かべてほしい。規則正しいサイズの孔が大小のさまざまな物体を選別する道具だが、ゼオライトはそんなふるい分けを分子レベルでおこなってしまう。例えば、炭素原子の数が一つだけ異なるプロパン(炭素が3つ)とブタン(炭素が4つ)をふるい効果で分離させてしまう。ゼオライトは、そんな驚異的な特性を持つ無機物質なのである。 「ゼオライトというのは1〜10オングストローム、つまり1億分の1〜10cmという分子レベルの孔(あな)(※1)を規則正しく持つ無機物質です。その規則的な空間を利用すれば、分子のふるい分けをはじめとして実に多彩 な作用が期待できます」(佐野助教授) |

現在、ゼオライトは天然のもので40種類、人工的に合成されたもので150種類と、おおよそ200種類のゼオライトが存在している。そしてそれらは、構成原子や構造が少しずつ異なり(※2)、それぞれが社会のさまざまな場面 に利用されているという。 |

|||||

|

|

||||||

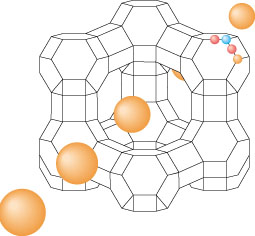

| ▼洗剤、建材、脱臭剤、抗菌グッズ・・・。 身近な場所に、ゼオライトは存在する。 「じつはゼオライトは、我々の暮らしの身近なところで活用されているんですよ」 佐野助教授は具体的な用途を分かりやすく紹介してくれた。 「例えば、建材や脱臭剤。これらは孔を分子の“収納庫”として捉え、分子を吸着したり放出したりする効果 を利用しています。建材であれば、空気中の水分子を自在に出入りさせることで空間の湿度を調整する(※3)、あるいは水分子を吸着する効果 のみを活かすことで乾燥材として機能させることができます。脱臭剤であれば、においの分子を吸着し、さらに触媒機能を付加させることで、臭いの分子自体を分解してしまうこともできます」

|

「また、最も大量

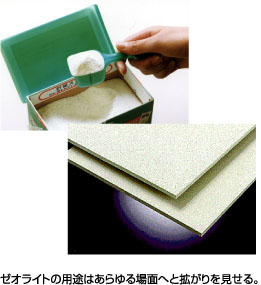

に用いられている用途に洗剤の材料があります。硬水中のマグネシウムイオンやカルシウムイオンをゼオライトが引きつける結果

、硬水は軟水に変化して、水の泡立ちを良くする効果があるのです。最近では、これと同じイオン作用に基づくもので、日用雑貨の原材料や病院、介護施設の内装に銀イオンを含むゼオライトを抗菌剤として混入することが多くなりました。銀イオンがバクテリアのチオール基を固定化することで、バクテリアの繁殖を防ぐ(※4)働きを活用した用途ですね」

その他にも、メタノールからガソリンを作る触媒、農業用の土壌改良材・・・などいろいろな活用例があるとのこと。だが佐野助教授によれば、これらはまだまだ一部の活用事例にすぎないと言う。 「我々研究者が新しい可能性を提示できれば、社会のより幅広い場面にゼオライトが貢献できるのではないのでしょうか」 佐野研究室では、ゼオライトの新たな用途を探るべく独自の研究を積極的に進めてきた。現在も北陸電力との「CO2回収にゼオライトを利用する研究」(※5)、石川県工業試験場との共同研究など数多くの独創的な研究が行われている。 そして、数々の研究の中でもゼオライトの可能性をひときわ大きく拓いた研究がある。世界で初めての“膜状”ゼオライト、『ZSM-5型ゼオライト膜』の合成がそれである。 |

|||||

|

|

||||||

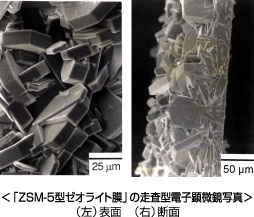

| ▼世界初の“膜状ゼオライト”の合成に 成功。 『ZSM-5型ゼオライト膜』。これは冒頭で紹介した“ふるい分け”効果をさまざまな産業プラント、例えば液体の精製プラントや廃液処理装置において現実的に活用できる道を拓いたという意味で、ゼオライト研究の歴史においてもエポックメイキングとなった。

「それまでの合成ゼオライトは、わずか数ミクロンの微結晶の粉末の形状でのみ合成されるものでした。つまり、いろいろな生産過程の中で生じる大量の溶液やガスを“ふるい分け”で分離するためには、ある程度の量のゼオライトを集積し、しかも分離装置として安定させなければなりません。そのためにゼオライトの結晶をシリコンゴムやポリ塩化ビニルなどの高分子ポリマーに拡散させて分離膜を形成させていたのです」 しかし、その方法には致命的な欠陥があった。 |

「ゼオライト結晶と高分子ポリマーは接着性が弱いため、どうしてもすき間ができてしまいます。それでは、ふるいで通 したくない分子までもすき間から通すことになり、本来の分離性能を著しく低下させてしまう恐れがあったわけです」(図1) では、どうすれば分離膜として十分な機能を実現することができるのか──。佐野助教授は次のように考えた。 「高分子ポリマーに頼らず、ゼオライトだけからなる安定した分離膜、いわゆる“ゼオライト膜”をつくればいいのでは・・・という発想だったのです」(図2) 無論、これは容易なことではなかったが、佐野助教授は通産省とドイツが共同で実施した「無重力空間における化学実験(※6)」を想定した研究をきっかけとしてゼオライトの合成条件を詳細に検討し、ゼオライト膜の合成に成功する。 ちなみにこの合成法は佐野助教授がアメリカの石油精製メーカー・モービル社とほぼ同時期に世界で初めて成功した合成方法である。佐野助教授は日本で、そしてモービル社はアメリカでそれぞれ特許を取得している。 |

|||||

|

|

||||||

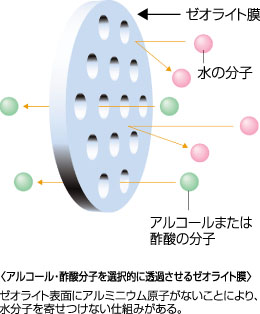

| ▼調味料メーカーとの共同研究 “アルコール・酢酸分子の抽出” この世界初の『ZSM-5型ゼオライト膜』には、多くの企業が関心を寄せている。某調味料メーカーもその一つであり、アルコール発酵調味料や食用酢の精製プラントへの導入の可能性を探るために佐野研究室と共同研究を実施した。ここで『ZSM-5型ゼオライト膜』の具体的な応用事例として、佐野助教授に紹介してもらった。 「醸造されたアルコール発酵調味料や食用酢から水以外の成分、すなわちアルコールや酢酸を分離・抽出できるプラントを実現できないだろうか、ということがその調味料メーカーのそもそもの発想でした」 通常、アルコール発酵調味料、食用酢のアルコールや酢酸の濃度は、精製された時点で5〜10%程度。大げさに表現すれば、残りの成分の約90%は“水”ということになる。 「その調味料メーカーは工場から全国の消費地へアルコール発酵調味料や食用酢を出荷しているのですが、仮に10tの量を出荷しているとすれば、そのうち9t分については“水”を運んでいるとも言えるのです。そうではなく、アルコール・酢酸成分の1t分のみを抽出して出荷し、消費地に近い場所で水を加えて還元すれば、輸送コストを1/10近くに圧縮できるのでは・・・という試算がメーカーにはあったようです」 |

このアルコール・酢酸分子の分離の仕組みについて、佐野先生は次のように語ってくれた。 「ポイントはこの共同研究に用いたゼオライトが、水ではなく、アルコール・酢酸を選択的に透過する性質を持っていることです」(※7) 分子の小さな水よりも、分子の大きいアルコール・酢酸分子を透過させる。ふるい分けのイメージからすれば、大きな分子ではなく小さな分子を通すのが道理のようだが、ここではそうした論理は当てはまらない。 「これは、疎水性のある組成を設計してあるからなんですね。天然ゼオライトの主骨格の一つであるアルミニウムには水分子が近づきやすい性質があるんですが、逆にアルミニウムがなければ水分子は近づきにくい。今回の膜分離に用いたゼオライトはアルミニウムのない、シリカと酸素のみを材料としたゼオライトであり、水分子を弾いてアルコール・酢酸分子を選択的に細孔に通す特性があるのです」 単純に分子の大小ではなく、さまざまな分子を取捨選択できる。一般に分離装置には有機膜を用いることもあるが、より大きな分子を選択的に透過させることは不可能であり、これはゼオライトだからこそ可能になる仕組みである。その点が、無機のゼオライトが分離膜として注目されている所以といえるのだ。 この共同研究においては実用化を想定した装置で試験を行い、将来的なプラントへの導入の可能性を提示することができた。これはもちろん、ゼオライトのみによる膜分離の実用化に先鞭をつけた研究として位置づけられている。 |

|||||

|

||||||

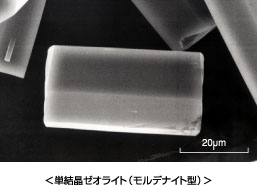

▼分子シミュレーションを導入し、 研究のスピードアップを追求。 佐野研究室では今後、こうした膜状ゼオライトを進化させる形でより高機能のゼオライトの合成にも挑戦していくという。 「現状の膜状ゼオライトは“多結晶”、つまり多くの結晶が集まって形成されている膜です。そうではなく、それ自体が一つの結晶である大きな“単結晶”のゼオライトを合成することができれば結晶同士の“継ぎ目”がなくなるわけで、より高精度の分離性能が期待できるわけです。実用レベルの単結晶はまだまだ遠い先のことだとは思うのですが、なんとか挑戦したいと思います」

|

先駆的な姿勢は研究手法においても変わりない。近年、佐野研究室では新しい試みとして、ゼオライトの設計にコンピュータによる分子シミュレーション(※8)を導入している。 「ゼオライトは構造が規則的ですから、分子の動きの予測がつきやすい。どういうゼオライト構造であれば分子の吸着が安定、あるいは反応しやすいのか、さまざまな条件設定のシミュレーションによってある程度の予測ができれば、実際の合成試験に際しては条件を絞った環境下で実験に取りかかれるわけです」(近江助手) 実際に研究室では、モニター上で反応分子がゼオライトに吸着していく様子を疑似的に見ることができる。ニュートンの運動方程式から計算された原子の位 置と速度が画面いっぱいに拡がったゼオライトの細孔の中にリアルに映し出される。色分けされた分子がゆっくりとゼオライトの細孔に侵入し、吸着していく。近江助手によれば、「ゼオライト内部の3次元構造を立体感、臨場感をもって眺めることができ、知りたい箇所だけを的確かつ迅速に解析することができる」とのことである。 佐野助教授は次のように語る。 「こうした計算を採り入れた材料の合成は、例えば競争の激しい医薬品開発の現場ではもはや常識。ゼオライトの設計のスピードアップ、ひいては全く新しいゼオライトの合成に大いに役立つはずなのです」 佐野研究室から画期的なゼオライトが誕生する日は、すぐそこまで迫っているのかもしれない。 |

|||||

|

|

||||||

|

||||||

|

|

||||||